МЕГАИСТОРИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА: СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ*

По мнению авторов статьи в XXI веке должен произойти беспрецедентный по значению фазовый переход. Либо начнется "нисходящая ветвь" планетарной истории, с перспективой угасания жизни на Земле, либо планетарная фаза эволюции сменится космической. Серия независимых мегаисторических расчетов, показала, что планетарное развитие приближается к математическому пределу (сингулярности). Действия людей в ближайшие десятилетия определят, в каком направлении повернется дальнейшая история. В статье прослеживаются возможные сценарии и обсуждаются рекомендации, направленные на оптимальное разрешение ситуации. Рассматривая современные процессы, как взаимодействие "религиозного ренессанса" и глобализации, ученые делают вывод, что эволюция Земли приблизилась к пределу сложности. Статья далека от мировоззренческой картины Живой Этики, но это только подчеркивает насколько остро стоит вопрос выбора человечеством своего эволюционного пути. В заключении авторы предлагают ряд практических мер для изучения глобальных сценариев в университетах посредством включения в их учебные планы материалов по Мегаистории.

Балашова Наталья Александровна,

Савченко Виктор Александрович,

Сажиенко Екатерина Владимировна,

Назаретян Акоп Погосович

д. филос. н., к. псих. н., профессор,

эксперт РАН, главный научный сотрудник

Института востоковедения РАН (Москва);

Журнальный вариант аналитической записки, подготовленной по запросу Фонда изучения глобальных вызовов

Методологические замечания

Изучение опыта прогностической работы показало, что главная причина ошибок – склонность авторов к линейным экстраполяциям, усиленная очарованием жесткого детерминизма в науке Нового времени. Неклассическая наука существенно изменила отношение к категориям, связанным со случайностью и нелинейностью, а соответственно, и к роли психологических факторов в развитии событий. Современная методология концентрированно представлена моделями синергетического типа, в которых акцент переносится на фазы неустойчивости и паллиативные сценарии, включая цену за успешное разрешение каждого кризиса. Так мышление и воля людей вовлекаются в систему детерминации глобальных процессов. Тем не менее, вопрос о пределах влияния субъективных факторов на глобальные процессы остается открытым, и даже там, где модель выглядит формально нелинейной (строятся экспоненциальные кривые и т. д.), недооценка градиента нелинейности способна привести к решающим ошибкам.

В свою очередь, недооценка будущих отклонений от линейной модели обычно обусловлена двумя обстоятельствами. Во-первых, краткостью ретроспективной дистанции, из которой выводятся экстраполяционные ожидания, т. е. наиболее яркая текущая тенденция переносится в неопределенное будущее. Во-вторых, маломерностью (недостаточной системностью) аналитической модели: экстраполяция строится на основании изолированных дисциплинарных знаний – экономики, энергетики, демографии, экологии и т. д. Отсюда и вытекает сглаживание «субъективных» влияний, а соответственно, неадекватное определение реальных возможностей и вызовов. Между тем сравнительно-исторический анализ демонстрирует, что удельный вес ментальной реальности в системе причинных зависимостей неуклонно возрастал и достиг очень высокого значения.

В психологии социальной безопасности понятие «вызовы» складывается из трех переменных: угроза, опасность и риск.

Угрозой считается любое событие, способное нанести ущерб тем или иным интересам субъекта. Живой организм, тем более человек или общество постоянно живут в обстановке внешних и внутренних угроз, которые не имеют драматических последствий до тех пор, пока субъект успешно с ними справляется. Опасность – более сложное понятие. Это величина, определяемая отношением угрозы к готовности субъекта ей противостоять. Наконец, риск – вероятность возрастания опасности при определенных действиях или при бездействии.

В конкретных ситуациях снизившаяся угроза может сопровождаться растущей опасностью с дополнительными рисками, и наоборот. Хрестоматийный пример: за пределами своего жилья угрозы возрастают, но травмы, увечья, вплоть до внезапных смертей и убийств, чаще случаются дома, поскольку, выйдя за порог, люди более сосредоточенны и готовы к возможным угрозам, а вернувшись, расслабляются – и сравнительно меньшие угрозы оборачиваются нежданными опасностями. Опасность радикально возрастает при двух обстоятельствах: в случае незнания об угрозе, недооценки или пренебрежения к ней, а также, напротив, при формировании у субъекта виктимной установки, ощущения неотвратимости угрозы и собственной беспомощности.

Приведенные определения сегодня особенно существенны при обсуждении планетарной перспективы. При этом функциональное качество прогнозной модели решающим образом зависит от того, в какой мере выделенные для экстраполяции тенденции отвечают масштабу и задачам прогнозирования. К настоящему времени сложилась такая ситуация, что эффективное моделирование будущего требует максимальной ретроспективной дистанции и системного вовлечения дисциплинарных отраслей от космологии до психологии. Этому способствуют фундаментальные научные открытия на стыке ХХ и XXI веков, заставившие по-новому оценить обозримые перспективы цивилизации. Подробный иллюстративный и библиографический аппарат к изложенному см.: Назаретян 2015а; 2015б; 2016; 2017.

Мегаистория – междисциплинарный исследовательский проект

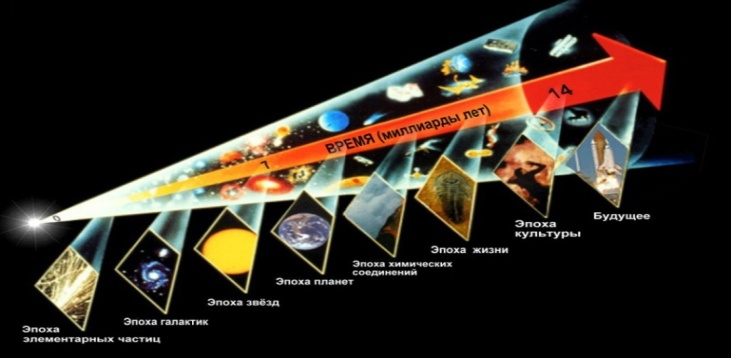

К 1980-м годам в различных дисциплинах был накоплен массив фактических данных, свидетельствующих о том, что история и предыстория человечества, био-, геосферы и космоса составляют единый преемственный процесс и в многообразии разнородных событий прослеживаются сквозные векторы. На протяжении без малого 14 млрд. лет, от самого горизонта доступного сегодня ретроспективного обзора (Большой взрыв), Вселенная изменялась от хаоса и однообразия в сторону все более сложных организаций и устойчиво неравновесных состояний. Ученые разных стран и специальностей заговорили об универсальной эволюции. Сформировался исследовательский проект, нацеленный на построение интегральной картины прошлого, – Мегаистория (Big History; Weltallgeschichte).

Поскольку обнаруженные векторы универсальной эволюции вошли в отчетливое противоречие с ожиданиями, вытекающими из классического естествознания (где основой необратимости времени считается закон возрастания энтропии), астрофизики вынуждены различать термодинамическую и космологическую стрелы времени (рис. 1), оставив под вопросом причинную связь между ними.

Рис. 1. Стадии космической эволюции (по Э. Чейсону)

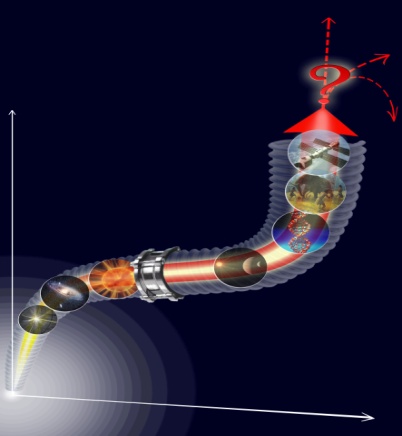

Далее было показано, что динамика универсальной эволюции на всем ее протяжении оставалась крайне неравномерной. В первые миллиарды лет после Большого взрыва структурные преобразования в Метагалактике – образование частиц, галактик, звезд и планет – последовательно замедлялись. Но около 10 млрд. лет назад в недрах звезд первого поколения были синтезированы и выброшены взрывами в космическое пространство ядра тяжелых элементов – и сформировался новый механизм самоорганизации, связанный с конкуренцией за свободную энергию (образование и сохранение тяжелых элементов требуют энергии извне). Развитие продолжилось в направлении органического вещества и живой клетки, а прежнее замедление сменилось столь же последовательным ускорением: образовались два рукава универсальной эволюции (рис. 2).

Рис. 2. Два рукава универсальной эволюции (по А. Пинкину)

Образовавшаяся около 4,5 млрд. лет назад Земля была в короткий срок «заражена» простейшими живыми организмами. Имеются эмпирические основания полагать, что первичная жизнь зародилась в иной точке Галактики, за 215 млн. лет (один галактический год) была разнесена метеоритами и кометами и угнездилась на всех доступных пространствах: только одно из таких оснований – следы жизни, относящиеся к эпохе, предшествовавшей появлению на планете океана.

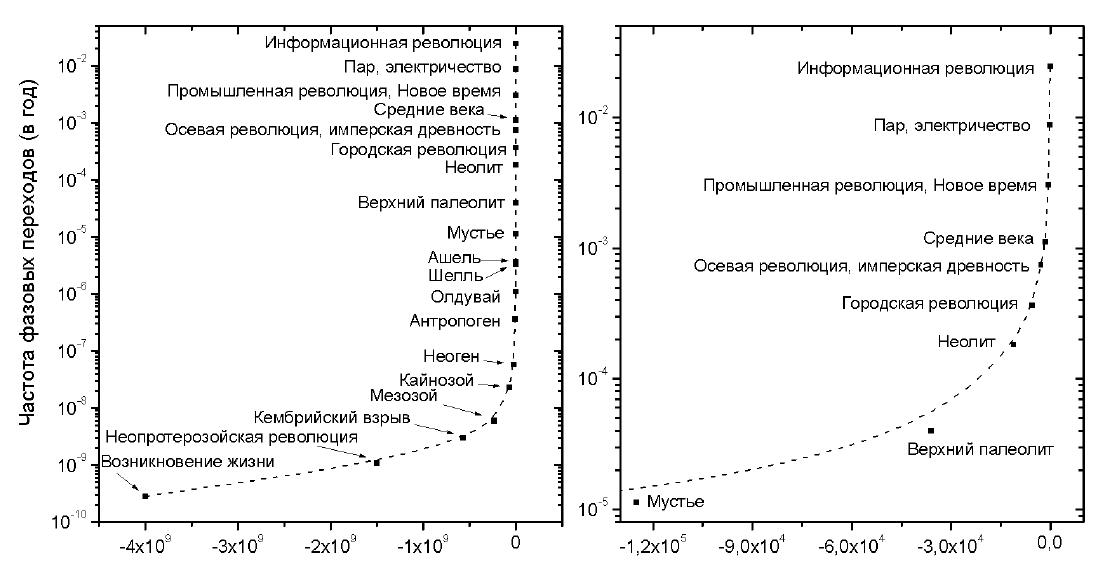

Здесь важно то, что Земля стала одним из локусов, на котором продолжилось ускорение эволюционного процесса, причем независимые расчеты, произведенные учеными Австралии, России и США по разным источникам и даже с использованием различных математических аппаратов, выявили неожиданное обстоятельство. А именно, эволюция био- и антропосферы сопровождалась удивительно четкой временной динамикой: интервалы между глобальными фазовыми переходами последовательно сокращались в соответствии с простой логарифмической формулой. (рис. 3)

Рис. 3. Гипербола ускорения планетарной эволюции (по А. Панову)

Представленные расчеты окончательно дезавуировали «экзогенный» подход к объяснению переломных эпизодов в истории жизни и общества, когда за каждым таким событием шли упорные поиски внешних причин типа геологических, космических или климатических катаклизмов (что каждый раз требовало искусственных допущений). Теперь же перед нами открывается неожиданная картина. На протяжении 4 млрд. лет на планете дрейфовали континенты, сдвигались магнитные полюса, чередовались ледниковые и межледниковые эпохи, извергались мощные вулканы, падали крупные метеориты, потом появился Homo sapiens с его «свободой воли» и вечными сумасбродствами, а около 10 тыс. лет назад (в неолите) начала формироваться антропосфера; тем не менее фазовые переходы в эволюции следовали, как по расписанию.

Этот факт принципиально объясняет синергетическая модель отсроченной дисфункции. Накопление неизбежных эффектов антиэнтропийной активности устойчиво неравновесной системы (биосферы, общества) со временем оборачивается такими изменениями в среде, которые обесценивают прежние механизмы сохранения и экстенсивного развития. Контрпродуктивные механизмы стимулируют катастрофический рост энтропии, и дальнейшая жизнедеятельность требует более тонких механизмов, обеспечиваемых усложнением внутренней структуры и совершенствованием «интеллекта» системы. Глобальные кризисы, спровоцированные собственной активностью био- или антропосферы, разрешались глубокими перестройками с отсечением архаичных подсистем: массовое вымирание видов, разрушение антропоценозов.

Внимательный анализ таких эпизодов показывает, что в каждом из них события могли развиваться совсем иначе: биосфера, а затем антропосфера могли быстро деградировать (на языке синергетики – простой аттрактор) или «зависнуть» (горизонтальный аттрактор) с перспективой медленной деградации. Мы живем на этой планете благодаря тому, что до сих пор во всех поли-фуркационных фазах кризисы разрешались перестройками глобальной системы в направлении вертикального аттрактора: устойчивость восстанавливалась взрывообразным ростом сложности и совокупной интеллектуальности системы, что для отдельных подсистем оборачивалось необратимой катастрофой, но обеспечивало последовательное удаление глобальной системы от равновесного состояния. Следуя же известному из теории систем принципу имплементации (все, что может произойти, происходит), логично предположить, что альтернативные сценарии разыгрываются в иных точках Вселенной и очень немногие из развивающихся планет достигают уровня, сопоставимого с технологической цивилизацией Земли.

Загадка сингулярности

Экстраполяция полученной гиперболы привела всех ее первооткрывателей к почти единодушному (если отвлечься от частных интерпретаций) выводу: около середины текущего века кривая сворачивает в вертикаль, т. е. теоретически скорость эволюции устремляется к бесконечности, а интервалы между фазовыми переходами – к нулю. Точка на гиперболической кривой, где значение функции обращается в бесконечность, называется сингулярностью.

Поэтому указанный математический вывод обозначен (по именам авторов) как Вертикаль Снукса – Панова или Сингулярность Курцвейла.

Добавим, что мегаисторические расчеты подкрепляются и расчетами по частным параметрам, связанными, например, с экспоненциальным накоплением генетического груза из-за сокращения детской смертности и увеличения средней продолжительности жизни и т. д. Похоже, наша цивилизация в ускоряющемся режиме приближается к полифуркационной точке, превосходящей по планетарному (и космическому?) значению все прежние фазовые переходы, и интрига четырех миллиардов лет эволюции действительно будет так или иначе разрешена в текущем веке. Комплексные исследования с использованием синергетической модели привели к выводу, что за математическим пиком планетарной эволюции просматриваются три «постсингулярных» аттрактора (с веером сценариев внутри каждого из них).

- Начало «нисходящей ветви» истории, о которой много писали европейские философы ХУШ-Х1Х веков, связывая ее с внешними факторами (старение Земли, угасание Солнца) и относя на тысячи, миллионы и сотни миллионов лет в будущее. Сегодня мы видим, что причиной исчерпания истории может стать исключительно собственная деятельность человечества и критический срок исчисляется десятилетиями. В зависимости от того или иного сценария деградация антропо- и биосферы может длиться от суток до тысячелетий, но в любом случае простым аттрактором остается превращение Земли в «нормальное» космическое тело, подобное Луне или Марсу, не отягощенное разумом и жизнью.

- «Зависание» эволюции с перемещением ядра социальной жизнедеятельности в виртуальную реальность – горизонтальный аттрактор. Достигнутая устойчивость может оказаться долгосрочной, но рано или поздно растущая энтропия космической Вселенной поглотит «эскапистскую» цивилизацию.

- Смена планетарной фазы космической фазой эволюции, сопровождающаяся радикальными преобразованиями состояния, качества разума и его субстрата, – вертикальный аттрактор. Такая перспектива мало напоминает идиллии «светлого завтра», когда будущее рисуется как подретушированная копия настоящего, но изменение фундаментальных качеств разума – необходимая предпосылка дальнейшего развития.

Здесь уместно напомнить, что «прогресс» всегда был и остается выбором меньшего из зол, так как альтернативой ему в фазе неустойчивости становится деградация системы.

Возможна ли космологическая перспектива?

Почти до конца ХХ века подавляющее большинство солидных астрофизиков были убеждены в том, что сознание, культура и прочие продукты эволюции на Земле суть всего лишь побочные продукты слепой игры физических сил, неспособные активно повлиять на процессы космического масштаба. Преобладающее убеждение образно выразил лауреат Нобелевской премии С. Вайнберг: только понимание неизбежного конца придает «фарсу» человеческого существования оттенок «высокой трагедии». Согласно же экстремальной версии, то, что мы называем эволюцией, в действительности есть необратимый рост энтропии Вселенной, а человечество с его сумасшедшими амбициями представляет собой «космический мусор». О перспективе решающего влияния разума на космос осмеливались упоминать некоторые советские ученые или выходцы из СССР, испытавшие на себе влияние русского космизма, но в науке ХХ века такие вольности выглядели экзотикой.

К концу 1990-х годов концептуальная установка в астрофизике решительно изменилась. В новейшей литературе приводятся обильные аргументы в пользу того, что сознание – не эпифеномен, а «космологически фундаментальное явление», способное сыграть ключевую роль в дальнейшей эволюции Метагалактики, и что «законы природы» принципиально не ограничивают масштаб и диапазон сознательного управления масс-энергетическими потоками. Еще ранее в гештальтпсихологии и эвристике было показано, что неуправляемые константы остаются таковыми в рамках определенной модели и всегда можно творчески сконструировать метамодель, в рамках которой они превращаются в управляемые переменные. Следовательно, потенциальные перспективы разумного влияния на космические процессы беспредельны.

Но тогда космос должен быть полон могущественными цивилизациями! При современной технике астрономы открывают в среднем еженедельно две новые планеты за пределами Солнечной системы, в самое последнее время обнаружены несколько объектов, схожих по ряду параметров с Землей, однако все попытки зафиксировать минимальные признаки разумной активности остаются тщетными. Так называемый парадокс Ферми («Где они?»), сформулированный выдающимся итальянским физиком в начале 1950-х годов, с развитием науки звучит все острее.

Технология, психология и жизнеспособность: закон техно-гуманитарного баланса

По этому поводу ссылались на технические и концептуальные трудности, но в последнее время все чаще обращают внимание на «гуманитарную» сторону дела. Обобщив разнообразные данные культурной антропологии, истории, исторической социологии и психологии, ученые выявили системную зависимость между тремя переменными: технологическим потенциалом, качеством культурно-психологической регуляции (актуальными ценностями и нормами) и внутренней устойчивостью общества. А именно, чем выше мощь производственных и боевых технологий, тем более совершенные регуляторы необходимы для сохранения социоприродной системы. Эта зависимость была обозначена как закон техно-гуманитарного баланса.

Всякая новая технология (не только военная) несет с собой новые угрозы, оборачивающиеся катастрофами, и опасность ограничивается только после того, как общество адаптировалось к ней культурно и психологически. Как показывают специальные исследования, печальная судьба многих процветавших обществ обусловлена тем, что люди, не справившись с возросшим технологическим могуществом, подрывали природные или геополитические основы собственного существования. Продолжали историю те, кому удавалось своевременно привести ценности и нормы деятельности в соответствие с новыми технологиями, причем отбор жизнеспособных организмов интенсифицировался в периоды глобальных антропогенных кризисов. Драматическая «отбраковка» разбалансированных социумов имела и важные позитивные последствия: с ростом убойной мощи оружия и демографической плотности коэффициент кровопролитности обществ (отношение среднего числа убийств в единицу времени к численности населения) нелинейно, но последовательно сокращался.

Так человечеству в целом до сих пор удавалось пройти через все испытания, последовательно обуздывая растущую инструментальную мощь. Но, признав неограниченные возможности развития инструментального разума, мы не готовы оценить перспективу развития его гуманитарной составляющей. Роковую роль в судьбе земной и любой иной цивилизации может сыграть несоразмерность диапазона саморегуляции – сдерживания, сублимации агрессии – диапазону управления силами природы. В итоге разум, рожденный планетарной эволюцией, самоуничтожается прежде, чем достигнет космически релевантной стадии развития.

В лучшем случае можно предположить, что мизерная доля развивающихся цивилизаций (в пределе – только одна) способна преодолеть рубеж между планетарной и космической стадиями. Все прочие, равно как и биосферы, не достигающие уровня технологически развитой цивилизации, остаются отходами универсальной эволюции, реализуя (см. принцип имплементации) опыт всех тупиковых стратегий в универсальном естественном отборе. Будет ли в их числе цивилизация Земли?

Война и мир: размывающиеся критерии

Понятие «глобальный кризис» сформировалось в 1950-х годах, когда человечество пребывало на грани ядерной войны. Серия исторически беспримерных международных компромиссов, достигнутых в 1960-х, обеспечила хрупкую военно-политическую устойчивость, и психологическая адаптация к ядерной угрозе ограничила опасность тотальной катастрофы. Вместе с тем испытанный шок, дополнивший трагедии предыдущих десятилетий, породил, с одной стороны, осознание планетарных взаимозависимостей, а с другой – тревожное переживание по поводу будущего. С начала 1970-х годов внимание ученых и широкой публики переориентировалось на ожидаемые глобальные риски. Небывалый и географически неравномерный рост населения, грядущее исчерпание энергетических ресурсов, пресной воды и атмосферного кислорода – все становилось предметом пристрастных обсуждений.

Обсуждение текущих и прогнозируемых угроз существенно повлияло на сознание политиков и широкой публики и способствовало благополучному завершению ХХ века: общечеловеческий успех был достигнут благодаря своевременному осознанию и устранению главных угроз. Новые поколения еще не оценили в полной мере таких великих достижений, как эффективные международные договоры о взаимном неприменении ядерного оружия, о запрете атомных испытаний в трех средах и о глобальных экологических мерах. Это были беспрецедентные прорывы, обеспечившие наше нынешнее существование. Впервые в истории человечества образовались политические коалиции, не направленные против третьих сил – их цементирующей основой служила безликая (не фиксированная на объекте совместной ненависти) угроза тотального обвала. Человеческая культура и психология адаптировались к ядерным технологиям, подобно тому как на прежних исторических стадиях они адаптировались к огнестрельному, стальному оружию и далее, вплоть до первых чопперов, которыми 2,5 млн. лет назад Homo habilis разбивали друг другу черепа.

В последнее время публикации по глобальной прогностике чаще всего либо рисуют картины безусловного и безоблачного прогресса, либо зацикливаются на коллизиях ушедшего века. Один из свежих и ярких примеров – обсуждение вероятности новой мировой войны на Нобелевском симпозиуме 2016 года. Многие участники настаивали на пессимистическом прогнозе, указывая на растущие международные противоречия, причем картина будущей войны воспроизводила хорошо знакомые классические образы. А в начале 2017 года газеты сообщили, что правительство Швеции возобновило воинский призыв, отмененный семью годами ранее («самоисполняющееся пророчество»?).

Между тем сопоставление нынешних глобальных проблем с масштабными историческими прецедентами, а также материалы обсуждения естественно-научных проектов позволяют полагать, что большинство ожидаемых угроз потенциально устранимы благодаря развитию технологий. Это относится и к демографическому росту, и к исчерпанию энергетических и прочих природных ресурсов (на пике верхнего палеолита 7,5 млн. охотников-собирателей разрушили экосистемы и уничтожили большую часть мегафауны на Земле), и к накоплению генетического груза и т. д. Но каждая технология несет с собой новые угрозы, а с ними опасности и риски, вызванные их несвоевременным осознанием. В целом сегодня их содержание неуместно сводить к тому, с чем человечество столкнулось в ХХ веке.

Так, риски ядерной войны затмили новую неожиданную угрозу, которая обозначилась более полувека тому назад: начали размываться грани между состояниями войны и мира. На фронтах холодной войны, по нашим расчетам, погибли до 25 млн. человек, хотя нам удалось зафиксировать только четыре официально объявленные войны после 1945 года, и это были вовсе не самые масштабные или кровопролитные конфликты (типа «футбольной войны» 1969 года между Гондурасом и Сальвадором). После того как Нюрнбергский процесс объявил войну преступлением против человечества, вооруженные конфликты сопровождались неиссякаемыми эвфемизмами, вплоть до совсем абсурдных, вроде «гуманитарных бомбардировок» Югославии в 1999 году.

С тех пор различать войну и мир становится все труднее, и это дополнилось размыванием граней между боевыми и гражданскими технологиями. В 2000 году программист Б. Джой заметил, что век оружия массового поражения сменяется веком знаний массового поражения. В отличие от баллистических ракет и ядерных боеголовок новейшие технологии, все более дешевые и доступные, выскальзывают из-под контроля вменяемых государств и правительств, попадая в руки безответственных фанатиков, а то и просто недорослей.

В то же время с развалом двухполюсного мира в 1990-х прослеживается резко снизившееся качество политического мышления государственных лидеров: на смену гроссмейстерам 1950-1980-х годов пришли игроки низшего разряда, разучившиеся просчитывать последствия своих решений на пару ходов и раз за разом получающие эффекты бумеранга на международной арене. Двухполюсное мировосприятие сохранило доминирующую роль, и к началу нового века это обернулось патологией полюсов глобальной геополитической системы. На одном полюсе – американские элиты, охваченные эйфорией победы в холодной войне с иррациональной жаждой «маленьких победоносных войн» под соусом форсированного распространения демократии. Другой, опустевший полюс заполнили террористические группы, которые сверхдержавы десятилетиями натаскивали друг против друга и которые с утерей хозяев одичали (подобно тому как экологическую нишу отстрелянных волков занимают одичавшие псы).

В 2004 году королевский астроном Великобритании сэр Мартин Рис оценил шансы планетарной цивилизации пережить XXI век как 50 : 50, и это согласовалось с нашими тогдашними оценками. Действительно, первое десятилетие ознаменовано историческим рекордом ненасилия: данные ООН и ВОЗ отражали необычайно низкий коэффициент кровопролитности, так что суммарное число жертв насилия в мире уступало числу самоубийств. Но с 2011 года события развиваются по неблагоприятному сценарию. Вероятность ядерной войны сегодня значительно ниже, чем в 1950-1960-х годах, поскольку человечество успело культурно и психологически адаптироваться к этой угрозе. Но при складывающихся технологических и геополитических обстоятельствах глобальная катастрофа может произойти без «мировой войны» в версиях ХХ века (заметно различавшихся в его первой и во второй половине). Следуя пророчеству Т. Элиота, заметим с долей гротеска, что если в ХХ веке мир мог завершиться «взрывом», то в XXI веке вероятнее «всхлип». Переход к нисходящей ветви истории во всех его мыслимых сценариях – например, форсированное соскальзывание общества к средневековому состоянию и далее – большинство людей едва ли даже успеют осознать.

Сегодня еще более, чем когда-либо ранее, главная угроза коренится в сознании людей. И это не «столкновение цивилизаций», а столкновение исторических эпох, сконцентрированных в едином пространстве-времени планетарной цивилизации. Прошлое все чаще берет реванш, и то, что сотню лет назад В. Ратенау назвал «вертикальным вторжением варварства», теперь провоцирует симптомы грядущей смены исторического вектора. Конфессиональные различия становятся основанием для конфронтаций, а политическая лексика переполнена анахроническими фигурами типа «национальных интересов» и «национального будущего».

При этом опросы обнаруживают, что политики и политологи не готовы различать такие понятия, как «интерес», «амбиция», «каприз», «импульс», «выгода», равно как и содержательно определить понятие «нация» в нынешнем смешении расовых, экономических, языковых, религиозных и прочих слагаемых. Соответственно, амбиции властного политического лидера, преобладающее массовое настроение или выгода влиятельной корпорации представляются как национальные интересы. Нагромождение же эмоционально перегруженных слов с пустыми денотатами девальвируют «патриотическую» риторику, опуская общее качество политического мышления до уровня, угрожающе несозвучного с развивающимися технологиями.

По нашим наблюдениям, политики и их идеологические консультанты действительно не сознают абсурдности рассуждений о «национальной судьбе» вне связи с перспективой мировой цивилизации. А контент-анализ речи ведущих государственных деятелей демонстрирует навязчивую связь слов типа союз, объединение со словом против: конспирологический постулат опять становится мейнстримом аргументации в политике как реакция на издержки прямолинейной «глобализации».

Угрозы века сопряжены с инерцией идеологического мышления, традиционно делящего мир на «своих» и «чужих». Испокон веку значимым фактором мировосприятия и социальной солидарности оставался образ общего врага. Он относительно ограничивал насилие внутри племени, вождества, государства, конфессии или сословия, перенося агрессию во внешний мир, и вместе с тем обеспечивал вектор смыслообразования. Но идеологии, будоражившие массы в ХХ веке, выдохлись, в том числе и либеральная демократия, которая, будучи оторванной от протестантского основания, утеряла мотивационный стержень. Поскольку же мыслить мир вне ментальной матрицы «они – мы» для многих людей дискомфортно, поиски стратегических смыслов реанимируют религиозный и/или национальный фундаментализм.

Смысл жизни – стержень глобальных проблем XXI века

Социально-психологическими экспериментами доказано, что имеется альтернативный механизм консолидации и смыслообразования – образ общего дела. Он не предполагает наличия злонамеренного контрагента, но нацеливает на совместную работу для устранения естественного хаоса или последствий собственного недомыслия. Этому учит и политическая практика: выше упоминалось о грандиозных компромиссах полувековой давности, обеспечивших наше нынешнее существование.

Впрочем, о наличии прогрессивного механизма неконфронтационной солидарности догадывались великие мыслители с начала Осевого времени (около 2,5 тыс. лет назад), и история культуры представляет блестящие образцы общечеловеческих смыслов вне религиозных или квазирелигиозных идеологий, но опыт освоения таких смысловых конструктов массовым сознанием ограничен. Зато обильны исторические свидетельства того, как при длительном отсутствии реальной или потенциальной войны смыслы жизни теряют ясные очертания и массы принимаются тосковать по новым демонам.

До сих пор конфликты между большими социальными группами оставались не только смыслообразующим ресурсом, но и фактором социального развития, включая совершенствование гуманитарных ценностей. Вместе с тем, согласно правилу отсроченной дисфункции, при достигнутом уровне технологий сохранение этой исторической инерции чревато планетарным обвалом. Так ядром глобальной проблематики XXI века становится проблема жизненных смыслов. Конкретнее – вопрос в том, насколько разум окажется готовым к образованию стратегических смыслов во внеидеологическом, свободном от конфронтаций контексте.

Возможно, объективным подспорьем для размывания навязчивых этнических и религиозных идентификаций станет развитие генной инженерии (жизненно необходимое как противовес экспоненциальному накоплению генетического груза), а также симбиозных – человеко-машинных – носителей разума, обессмысливающее макрогрупповые привязки и предрассудки. Но прежде чем новые технологии воспроизводства обретут глобальную роль, «идеологический ренессанс» может иметь катастрофические последствия, да и сами технологии чреваты, как всегда, роковыми злоупотреблениями. Чтобы минимизировать вероятность негативных сценариев, необходимы оперативные меры, ориентированные на светское образование и широкое распространение научной картины мира.

Если классическое естествознание оставалось принципиально безразличным к человеческим целям, ценностям, смыслам и судьбам, то в мировоззрении новейшей междисциплинарной науки человекомерные категории становятся ключевыми. Поэтому системная просветительская работа, демонстрирующая нераздельность цивилизационной перспективы, может способствовать становлению планетарного, космического и космополитического сознания как в гражданском обществе, так и среди политических лидеров (при учете их профессиональных особенностей).

На этом построены наши практические предложения.

Предложения

Ученые разных стран в последние годы обсуждают расчеты планетарной сингулярности и связанные с ними гипотезы. Проводятся международные встречи, издаются монографии и сборники, образованы несколько независимых научных сообществ и специальные учреждения «для подготовки к будущему».

Так, в 2009 году в Кремниевой долине при участии НАСА и других организаций начал работать Университет Сингулярности (Singularity University). В 2010 году в Институте востоковедения РАН был основан Центр мегаистории и системного прогнозирования (ЦМСП), в работе которого участвуют ученые США, Индии, Японии, Аргентины и ряда стран СНГ.

В 2010 году в рамках Всемирной исторической ассоциации (World History Association) была образована Международная ассоциация мегаистории (International Big History Association). Еще раньше, с начала 2000-х, в университетах Европы, Америки, Азии и Австралии начали преподавать соответствующие межфакультетские курсы, собирающие в аудиториях сотни студентов.

К сожалению, эти два направления исследований – ориентированных преимущественно в будущее и в прошлое – до сих пор организационно слабо между собой связаны. Еще печальнее то, что профессиональные политики и политически активные граждане пока слабо осведомлены или невосприимчивы к их работе, хотя компетентно организованное ознакомление с ее результатами могло бы оказать значимое влияние на мысли и действия людей.

Основа наших предложений в том, чтобы запустить под эгидой Фонда изучения глобальных рисков с привлечением других гуманитарных фондов и учреждений (включая ЮНЕСКО) международную программу по расширению сети клубов и общественных университетов для популярного обсуждения глобальных сценариев с демонстрацией нераздельной судьбы человечества в обозримом будущем. Если предложение вызовет интерес экспертов, ЦМСП готов приступить к формированию междисциплинарной группы ученых из разных стран для оперативной подготовки учебных планов, методических и наглядных пособий (исходный набор фильмов, деловых игр и прочих иллюстративных материалов накапливается уже более пятнадцати лет), нацеленных на популярное космополитическое образование, включая тренинги и политические консультации. Просветительская работа предполагает также широкое вовлечение СМИ, интернет-ресурсов и лидеров мнения в неформальных сетях с использованием технологий массовой и сетевой коммуникации.

В процессе подготовки предполагается синтезировать опыт преподавания курсов Мегаистории, а также глобального прогнозирования и психологии социальной безопасности в университетах разных стран. Само собой разумеется, что учебные планы, дидактические материалы и методы будут адаптироваться к культурным, национальным, религиозным традициям, образовательной подготовке и профессиональным интересам аудитории, ее возрастному, а по необходимости и гендерному составу. В общий образец учебного плана предлагается включить три тематических блока.

- Знакомство с элементарными сведениями по Мегаистории. Этот блок предполагает наглядную демонстрацию преемственности в развитии космоса, земной природы и человечества, которые выстраиваются в единый, реально и потенциально взаимообусловленный процесс. Предлагается показать, насколько человеческое тело, психика и разум – от элементарных реакций до сложных концептуальных конструктов – связаны с нашими космическими истоками, эволюцией жизни и культуры.

- Обзор истории и предыстории человечества с акцентом на драматических зависимостях между развитием технологической и гуманитарной культуры. Рекомендуется показать, какие преимущества и угрозы несла с собой каждая новая технология (военная или производственная), какими катастрофами оборачивался дисбаланс между технологическим могуществом и качеством культурно-психологических регуляторов и как, тем не менее, совершенствование ценностей и норм взаимоотношений обеспечивало сохранение цивилизации при растущем деструктивном потенциале технологий. В этом контексте уместен рассказ о зарождении мировых религий, наций и классов, об их эволюции, внутренних расколах и компромиссах.

Здесь также стоит поведать о прозрениях великих мыслителей и пророков, касающихся общечеловеческой солидарности, возвышающейся над межгрупповыми конфронтациями, вроде приведенного в эпиграфе размышления русского философа-космиста князя Владимира Одоевского; подобные образцы обнаруживаются во многих культурных традициях. И обратить внимание на то, как с технологической мощью усиливалась роль индивидуальных решений и действий в мировых причинно-следственных зависимостях.

В развитие темы мы рекомендуем опираться на концепцию антропосферы как антитезу популярной во второй половине ХХ века биоцентрической философии («человек – элемент биосферы»), которая способствовала становлению экологического сознания, но завела глобалистов в тупик мизантропии. Антропосфера – основа экологической философии XXI века – качественно более сложная (сравнительно с дочеловеческой биосферой) система, в которой биота составляет несущую подсистему, а управляющим звеном становится разум.

Устойчивость социоприродной системы во все большей мере определяется состоянием общественного сознания. Внутренние же противоречия и диспропорции в его развитии служат главной причиной природных и социальных катаклизмов, угрожающих в ближайшие десятилетия крахом эволюции на Земле.

- Обсуждение прогнозных сценариев. Здесь, с учетом подготовки и преобладающих ценностей аудитории, уместно использовать новейшие расчеты и данные естествознания и гуманитарных наук для демонстрации того, насколько абсурдны утопии «сепаратного» будущего национальных или конфессиональных общностей в отрыве от планетарной перспективы.

С помощью специальных экспериментов и тренингов следует показать, как возможны человеческая солидарность и стратегические смыслы без противопоставления «своих» и «чужих» или апелляций к Небесному Хозяину, с опорой на космический потенциал разума, рожденного Землей. При работе с политиками полезно опираться на их профессиональное честолюбие, показывая, какие преимущества и международную общественную поддержку получат те, кто, воздерживаясь от архаичных стереотипов, ранее других использует в своих программах и аргументах свидетельства переломного значения ближайших десятилетий для мировой истории.

Специального обсуждения требует кризис прямолинейных образов глобализации. Силовое вмешательство «передовых» государств и правительств в дела «отсталых» народов, с одной стороны, и массовая миграция в более благополучные регионы, с другой стороны, вызывают растущие протесты «слева» и «справа». Полезно показать, как именно непродуманные интервенции, в том числе военные, провоцируют бесконтрольные массовые миграции, а недостаточно подготовленные столкновения выходцев из разных исторических эпох вызывают культурный шок. Учитывая, что глобализация составляет императив выживания современного мира, необходима коллективная отработка компромиссных программ, без которых конфликты будут неизбежно множиться.

Предполагается консультативная помощь западным политикам в подготовке привлекательных для гражданского общества предвыборных программ и избирательных технологий, которые существенно повысят шансы на успешное проведение кампаний. В работе с политиками незападных стран и регионов потребуется особенно тщательная подготовка в сотрудничестве с компетентными аналитиками и лидерами мнения.

По ориентировочным расчетам, при интенсивном включении первый, организационный этап займет около полугода. С последующими апробациями и корректировками спустя еще год может быть начата полноценная систематическая работа.

ЛИТЕРАТУРА

Назаретян, А. П.

2015а. «Агентура влияния» в контексте глобальной геополитической перспективы. Историческая психология и социология истории 8(1): 160-171.

2015б. Мегаистория и ее «загадочная сингулярность». Вестник Российской академии наук 85(8): 755-764.

- Психология в социальном прогнозировании: еще раз о причинных зависимостях. Вопросы философии 7: 115-129.

- Нелинейное будущее. Мегаистория, синергетика, культурная антропология и психология в глобальном прогнозировании. 4-е изд. М.: Аргамак-Медиа.

* Журнальный вариант аналитической записки, подготовленной по запросу Фонда изучения глобальных вызовов (Global Challenges Foundation). Историческая психология и социология истории 1/2017193-212

КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/megaistoriya-i-globalnye-vyzovy-xxi-veka-sinergeticheskaya-model

БИФУРКАЦИИ В ПРОЦЕССАХ ЭВОЛЮЦИИ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В ОЦЕНКЕ И.ПРИГОЖИНА

Имя Ильи Пригожина не нуждается в особом представлении. Он бесспорный авторитет в научном мире. Лауреат Нобелевской премии, автор работ по неравновесным термодинамическим системам, которые, при определённых условиях, могут совершать качественный скачок к усложнению – диссипативным структурам (устойчивым состояниям, возникающим в неравновесной среде при условии диссипации (рассеивания). В этой статье автор рассказывает о значении исследований ученого, которые дали импульс развитию новой рациональности, где наука не отождествляется с определенностью, а вероятность – с незнанием, где расстояние между детерминированным и вероятностным описаниями не столь велико, как считали раньше. Современное естествознание, с его точки зрения, обретает сейчас свое новое место, тем самым внося человеческое измерение в современную научную картину мира, связанную с ростом внимания к множественности, темпоральности, сложности. Характеризуя происходящие в науке изменения, И.Пригожин отмечает, что новые термины, такие как, "самоорганизация", "хаос", "бифуркация", "фракталы" свидетельствуют о серьезных изменениях взгляда на мир. В своих работах Пригожин рассматривает поведение диссипативных систем вблизи точек бифуркации, которые как бы колеблются перед выбором одного из путей эволюции, и даже небольшое воздействие может послужить толчком к развитию в совершенно новом направлении. Это лишний раз доказывает, что индивидуальная активность не обречена на бессмысленность, а может иметь решающее значение в эволюционных процессах.

Леонид Иосифович Бородкин

д. и. н. профессор, чл.кор. РАН. Заведующий кафедрой исторической

информатики МГУ, руководитель Центра экономической истории

Проблемы соотношения порядка и хаоса в процессах эволюции природы и общества вот уже два десятилетия находятся в центре внимания ученых, работающих в различных областях естественнонаучного и социально-гуманитарного знания. Эти проблемы оказались тесно связанными с изучением неустойчивых процессов, роли случайности и необходимости в их развитии. Исследованиями таких процессов занимались во второй половине ХХ в. физики и биологи, математики и экономисты, философы и историки. В результате наука обогатилась новыми междисциплинарными подходами, концепциями, категориями, теориями и алгоритмами. Можно говорить о том, что сформировалась общенаучная парадигма ("new science"), тесно связанная с концепциями синергетики, нелинейной динамики, теории хаоса.

Значительная роль в этом процессе принадлежит Илье Пригожину – бельгийскому ученому русского происхождения, удостоенного в 1977 г. Нобелевской премии за работы по термодинамике неравновесных систем. И. Пригожин – директор отделения физики и химии Брюссельского университета и директор Института термодинамики и статистической физики Техасского университета. АН СССР в 1982 г. избрала И. Пригожина своим иностранным членом. В 1995 г. И. Пригожин стал почетным президентом открывшегося в Московском университете Института математических исследований сложных систем (директор института – ректор МГУ, акад. В.А. Садовничий). На торжественном открытии Института И. Пригожин прочитал лекцию "Время, хаос и законы природы" (1).

Выдающийся ученый-естественник, И. Пригожин не ограничивает горизонты применимости новой научной парадигмы рядом областей физики и химии. В то же время он отмечает и различия в механизмах эволюции, развития неустойчивых состояний в природе и обществе. В среде ученых – представителей различных социальных и гуманитарных наук нет единства в оценке универсальности "новой науки". Спектр мнений здесь простирается от полного признания синергетики как важной составляющей методологии социального-гуманитарного знания до отрицания возможностей "переноса" естественнонаучных концепций в сферу общественных наук ( 2).

Что касается возможностей применения концепций и методов синергетики, теории хаоса в исторических исследованиях, то дискуссии на эту тему начались в первой половине 1990-х годов (3) и продолжаются в настоящее время (4).

В этой ситуации представляет интерес обращение к творчеству И. Пригожина – одного из основоположников "новой науки", который затрагивал в своих работах вопрос о степени ее универсальности.

I

Отметим прежде всего, что И. Пригожин рассматривает конец ХХ века как чрезвычайно важный период в развитии науки, как "тот период научной революции, когда коренной переоценке подвергается место и самое существо научного подхода, – период, несколько напоминающий возникновение научного подхода в Древней Греции или его возрождение во времена Галилея" ( 5).

Характеризуя основные черты современного периода научной революции, Пригожин пишет, что классическая наука всячески подчеркивала порядок и устойчивость. "Мы же, наоборот, видим флуктуации, неустойчивость, выбор одной из многих возможностей и ограниченную предсказуемость на всех уровнях наблюдения" (6). Но коль скоро картина мира сегодня включает в себя существенным образом неустойчивость, смысл законов природы изменяется, ибо теперь они выражают возможности, или вероятности.

"Говоря так, мы выступаем против одной из фундаментальных традиций западной мысли – веры в определенность, доведенной до абсолюта Кантом", который возвел универсальный причинный детерминизм в ранг необходимого условия всего научного знания (7).

Основной прогресс развития науки, достигнутый со времен Эйнштейна, видится Пригожину в следующем. "Мы начали понимать, – пишет он, – что вероятность не обязательно связана с незнанием, что расстояние между детерминированным и вероятностным описаниями не столь велико, как считали современники Эйнштейна и сам Эйнштейн" (8).

Обсуждая новую парадигму естественных наук, Пригожин подчеркивает необходимость рассматривать теперь не только законы, но и события, которые привносят в описание природы элемент радикальной новизны. Коль скоро ньютоновский детерминизм утрачивает силу, симметрия между прошлым и будущим нарушается, что "ставит перед нами самый трудный из всех вопросов: каковы корни времени? Началось ли время с "Большого Взрыва"? Или время существовало и до возникновения нашей Вселенной?" (9). По мнению Пригожина, Большой Взрыв был событием, связанным с неустойчивостью в той среде, которая породила нашу Вселенную; он ознаменовал начало Вселенной, но не начало времени, которое не имеет начала и, по-видимому, не имеет конца (10).

Наряду с рядом других крупных ученых, Пригожин считает, что человечество достигло поворотного пункта – начала новой рациональности, в которой наука не отождествляется полностью с определенностью, а вероятность – с незнанием. Рождается наука, не ограничиваемая более идеализированными и упрощенными ситуациями, а отражающая всю сложность реального мира (11).

II

Работы И. Пригожина вновь ставят вопрос о соотношении естественных и гуманитарных наук, об ограниченной номотетичности первых и ограниченной идиографичности вторых. На современном этапе развития методологии социального познания это соотношение проявляется в виде противостояния двух парадигм, двух исследовательских программ – натуралистической, формирующей нормы научности обществознания по образцу естественных наук, и культур-центристской, основанной на процедурах индивидуализации (12). То, что историческое исследование далеко не всегда ориентировано на поиск закономерностей (да еще с помощью количественных методов), – понятно. В то же время очевидно, что история не всегда ориентирована на познание уникального. В этом смысле гораздо более определенной казалась ситуация в естественных науках, которые незыблемо воспринимались как номотетичные, ориентированные на генерализацию, установление законов.

Положение, однако, начало меняться в течение последних десятилетий. Эти изменения затронули и физику – "эталон" естественнонаучного знания. Они связаны во многом с научным творчеством И. Пригожина. Изучая физику сильно неравновесных систем, он открыл новые эффекты, перевернувшие представления о статусе физики как чисто номотетичной науки. Об этом говорится и в книге И. Пригожина и И. Стенгерс "Время, хаос, квант", изданной на многих языках мира: "Претензии классической физики на верховенство среди других наук были основаны на достигнутых ею успехах в описании изменяющихся объектов в терминах неизменяющихся законов. О других науках судим по тому, насколько близко им удавалось подойти к такому идеалу. Это привело к тому, что некоторые науки возвели "научную объективность " в норму, т.е. сделали своей высшей целью поиск общих закономерностей, лежащих за событиями или "субъективными" проявлениями. Другие науки избрали контрмодели, сделав особый акцент на противоположных ценностях" (13). И. Пригожин рассматривает современную физику сильно неравновесных состояний как вызов, требующий расширения сложившихся представлений о научной рациональности.

Он ставит задачу – видоизменить само понятие физических законов так, чтобы включить в наше описание природы необратимость и события. Принятие такой программы влечет за собой основательный пересмотр формулировки законов природы. "Он стал возможен благодаря замечательным успехам, связанным с идеями неустойчивости и хаоса", – отмечает И. Пригожин.

Рассматривая новый подход к законам природы, "более не противопоставляемым идее истинной эволюции, включающей в себя инновации", И. Пригожин приходит к необходимости введения понятия "событие", которое, как бы его ни трактовать, означает, что происходящее "не обязательно должно происходить", при этом "некоторые события должны изменять ход эволюции". И это – о законах природы! Поистине, происходит научная революция.

Трудно удержаться от цитирования еще более "крамольного" заключения Пригожина, обнаруживающего "идиографические" черты в динамике природных процессов: "Замечательная особенность рассматриваемых нами процессов заключается в том, что при переходе от равновесных условий к сильно неравновесным мы переходим от повторяющегося к уникальному и специфическому" (14). В другой книге Пригожин пишет: "Интересно отметить, что бифуркация в некотором смысле вводит в физику и химию историю – элемент, который прежде считался прерогативой наук, занимающихся изучением биологических, общественных и культурных явлений" (15).

Подчеркивая роль неустойчивости, И. Пригожин отмечает, что "она привносит в физику некий повествовательный элемент. Вдали от равновесия то, что мы можем идентифицировать как "причину" эволюции, зависит от обстоятельств... А что произошло бы, если бы...? Этот вопрос, очевидным образом касается историков. Но теперь он относится и к физикам, исследующим систему, которую они не могут более описывать как контролируемую" (16). По мнению Пригожина, такой вопрос, позволяющий провести различие между описательной и дедуктивной науками, может быть отнесен не к неполноте знания, а к внутренней специфике поведения сильно неравновесной системы. В точках бифуркации поведение системы становится неустойчивым и может эволюционировать к нескольким альтернативам, соответствующим различным состояниям. В этом случае, – отмечает Пригожин, мы можем иметь дело с вероятностями, и никакое "приращение знания" не позволит детерминистически предсказать, какое именно состояние изберет система (17).

Рассматривая новую эволюционную парадигму, Пригожин выделяет два класса природных процессов, охватывающих а) изолированные системы, эволюционирующие к хаосу, и б) открытые системы, эволюционирующие ко все более высоким формам сложности. В первом случае процессы ведут к установлению равновесного состояния, отвечающего (при определенных условиях) максимально возможной степени неупорядоченности. Такое состояние называют физическим хаосом (18). Во втором случае из физического хаоса в процессе самоорганизации возникает последовательность все более упорядоченных диссипативных структур.

Как отмечают В. Аршинов, Ю. Климонтович и Ю. Сачков, в своей книге "Порядок из хаоса" И. Пригожин и И. Стенгерс, раскрывая темы диалога, коммуникации, средств и методов познания процессов самоорганизации, подводят нас вплотную к фундаментальной философской проблеме познания общих законов развития как диалектического процесса, присущего не только человеческому обществу, но и всему материальному миру. Пригожин и Стенгерс воссоздают в этой книге процесс обретения современным естествознанием "своего нового, подлинно исторического, а тем самым и человеческого измерения" (19), они дают характеристику принципиальных изменений в современной научной картине мироздания, связанных с ростом внимания к множественности, темпоральности и сложности.

Характеризуя происходящие в науке изменения, И. Пригожин отмечает, что новые слова, проникшие в науку нашего времени, – "самоорганизация", "хаос", "бифуркация" или "фракталы" свидетельствуют о новом взгляде на мир.

Добавим, что положение о наличии общих компонент в методологической структуре социального и естественнонаучного познания получает еще одно подтверждение; теперь не только социально-гуманитарные науки привлекают математические и естественнонаучные методы, но и естественные науки входят в соприкосновение с индивидуализирующими, описательными подходами. Большую роль в этом процессе играет новая междисциплинарная область, получившая название "синергетика", теория самоорганизации (от греческого слова "synergeia" – совместное действие).

III

Нам неизвестны работы Пригожина, в которых специально рассматривается проблема применимости развиваемых им концепций в социально-гуманитарных науках. Однако в ряде работ он затрагивает некоторые аспекты этой сложной проблемы.

Отмечая, что идеи динамического хаоса получили широкое распространение, Пригожин пишет, что они оказывают влияние на наше мышление практически во всех областях знания – от космологии до экономики (20).

В своих работах Пригожин многократно обращается к рассмотрению поведения диссипативных систем вблизи точек бифуркации. Такие системы как бы колеблются перед выбором одного из нескольких путей эволюции, и небольшая флуктуация может послужить началом эволюции в совершенно новом направлении, которое резко изменит все поведение макроскопической системы. "Неизбежно напрашивается аналогия с с социальными явлениями и даже с историей", – отмечает Пригожин (21).

Размышляя о теории эволюции Дарвина в контексте разрабатываемой ими эволюционной парадигмы, Пригожин и Стенгерс подчеркивают, что каждая эволюционная модель должна содержать необратимость, события, а также возможность для некоторых событий стать отправным пунктом нового самосогласованного порядка. Авторы справедливо полагают, что история человечества не сводится к основополагающим закономерностям или к простой констатации событий. "Каждый историк знает, что изучение исключительной роли отдельных личностей предполагает анализ социальных и исторических механизмов, сделавших эту роль возможной. Знает историк и то, что без существования данных личностей те же механизмы могли бы породить другую историю" (22).

Иногда приходится слышать, что Пригожин скептически относится к возможностям переноса методов "новой науки" за пределы естественных наук. Однако вот одно из его высказываний по этому поводу (и оно не единственное): "Появляется возможность переноса нового теоретического инструментария, разрабатываемого в математической физике, в биологию и социально-гуманитарные науки. Тем самым размывается традиционное различение "точных, жестких" (hard) и "качественных, мягких" (soft) наук" (23).

Рассматривая биологические и экологические интерпретации бифуркаций, Пригожин пишет, что понятия структурной устойчивости и порядка через флуктуацию применимы и к более сложным проблемам, "в том числе (хотя и ценой чрезмерных упрощений) к проблеме эволюции человечества" (24). В этом контексте Пригожин рассматривает нелинейную модель эволюции городских конгломераций. Результаты моделирования показывают возможный вариант "истории" урбанизации некоторой территории с первоначально равномерным распределением населения, в которой в каждом из пунктов существует тенденция к развитию четырех экономических функций, возникновение которых сравнимо с флуктуацией. Новая экономическая функция своим появлением нарушает первоначальную равномерность в распределении населения, создавая спрос на рабочую силу, который способствует концентрации населения в заданной точке. Появляющиеся рабочие места дают импульс оттоку населения из соседних пунктов. В уже урбанизированной области новый спрос на рабочую силу может нейтрализоваться спросом на нее со стороны аналогичных, но более развитых или удобнее расположенных экономических функций. Несколько экономических функций, сталкиваясь, могут развиваться в мирном сосуществовании или ценой разрушения одного или нескольких "участников столкновения". Окончательный результат сложной эволюции нетривиальным образом зависит от взаимного влияния детерминированных экономических законов и вероятностной последовательности флуктуаций (т.е. "случая", определяющего моменты времени возникновения предприятий). Компьютерное моделирование позволяет наблюдать расцвет и упадок, подчинение одного экономического центра другому и т.д. (25).

Обсуждая вопрос о степени общности предложенной ими эволюционной парадигмы, Пригожин и Стенгерс отмечают, что, применяя естественнонаучные понятия к социологии или экономике, необходимо соблюдать осторожность (26). В то же время в заключении к своей книге они пишут, что их идеи начинают проникать в социальные науки. "Ныне мы знаем, – констатируют авторы, – что человеческое общество представляет собой необычайно сложную систему, способную претерпевать огромное число бифуркаций, что подтверждается множеством культур, сложившихся на протяжении сравнительно короткого периода в истории человечества. Мы знаем, что столь сложные системы обладают высокой чувствительностью по отношению к флуктуациям. Это вселяет в нас одновременно и надежду, и тревогу: надежду на то, что даже малые флуктуации могут усиливаться и изменять всю их структуру (это означает, в частности, что индивидуальная активность вовсе не обречена на бессмысленность); тревогу – потому, что наш мир, по-видимому, навсегда лишился гарантий стабильных, непреходящих законов. Мы живем в опасном и неопределенном мире, внушающем не чувство слепой уверенности, а лишь <...> чувство умеренной надежды" (27). Отметим, что И. Пригожин и И. Стенгерс пишут это в первой половине 1980-х годов, еще не зная о драматических событиях конца ХХ века и глобальных угрозах человечеству начала ХХI века.

Пригожин выражает глубокое убеждение в том, что наметившееся сближение двух противоположностей ("человеческой", исторической сферы и материального мира, принимаемого как атемпоральный" (28)) будет усиливаться по мере того, как будут создаваться средства описания внутренне эволюционной Вселенной, неотъемлемой частью которой являемся и мы сами.

Суммируя, можно прийти к выводу о том, что, признавая специфику естественнонаучного и гуманитарного знания, Пригожин считает возможным распространение разрабатываемой им эволюционной концепции на сферу социально-гуманитарных наук. Подчеркнем, – с учетом специфики, не путем механического переноса.

Заключительная цитата книги Пригожина показывает, какое значение он придает этой концепции в создании более цельной картины мира: "Новая ситуация, возможно, поможет нам навести мосты между науками и другими видами культурной деятельности человека. Мир не является ни автоматом, ни хаосом. Наш мир – мир неопределенности, но деятельность индивидуума в нем не обязательно обречена на малозначимость. Мысль о том, что наука может помочь нам навести мосты и примирить противоположности, не отрицая их, доставляет мне глубокое удовлетворение" (29).

IV

Со времени написания основных работ И. Пригожина, которые мы цитируем в данной работе, прошло около 20 лет. За эти годы идеи "новой науки", науки о сложности проникли практически во все области социально-гуманитарного знания. В каждой из таких областей опубликованы сотни статей и книг, в которых обсуждаются теоретические аспекты и опыт применения концепций синергетики, самоорганизации, теории хаоса. Так, созданная нами библиография включает более 600 наиболее серьезных работ данного направления. Среди авторов этих работ немало ученых с мировым именем – экономистов, социологов, психологов, философов, лингвистов, историков. Во многих их книгах и статьях можно найти обсуждение вопроса о возможности распространения эволюционной концепции И. Пригожина на соответствующие области знания (30). В этом процессе, идущем на фоне позитивного опыта освоения учеными-обществоведами новых концепций, немалую роль продолжают играть оригинальные работы Ильи Пригожина (31).

ПРИЛОЖЕНИЕ

На взгляд автора, органичным приложением к заметке о равновесии и неустойчивости, бифуркациях и рождении нового из хаоса могут служить рисунки Андрея Владимировича Ставицкого – преподавателя истории Черноморского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Севастополь).

Рис. 1. Равновесие

Рис. 2. Восхождение

Рис. 3. Противостояние

Рис. 4.Начало

(1) См.: "Открытия из хаоса" // Московский Университет, ©20, ноябрь 1995. Теперь список институтов МГУ включает и Институт синергетики (см.: http://www.msu.ru/russian/Ляпунов/struct/facult/

(2) Стоит отметить, однако, что со второй половины 1990-х годов в вузах России реализуется идея преподавания студентам-гуманитариям общих естественнонаучных дисциплин с позиций синергетики и нелинейной динамики (она получила закрепление в государственном образовательном стандарте по дисциплине "Концепции современного естествознания"). Так, авторы учебника "Концепции современного естествознания" для студентов-гуманитариев отмечают, что "методологическим стержнем курса является эволюционно-синергетическая парадигма, выдвигающаяся на передний план науки". См.: Концепции современного естествознания / Ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников. М., 1997. С. 8.

(3) См., напр.: McCloskey D. History, differential equations and narrative problems // History & Theory. 1991. ©1; Roth R. Is History a Process? Nonlinearity, Revitalization Theory, and the Central Metaphor of Social Science History // Social Science History, vol.16, ©2, 1992; Schermer M. The Chaos of History: On a Chaotic Model That Represents the Role of Contingency and Necessity in Historical Sequences // Nonlinear Science Today. 1993. Vol. 2. ©4. См. также подборку статей в журнале History and Theory, ©1, 1995: Roth P. and Ryckman T.A. Chaos, Clio, and Scientistic Illusions of Understanding; Reisch G. Scientism Without Tears: A Reply To Roth and Ryckman; Reisch G. Chaos, History, And Narrative; Schermer M. Exorcising Laplace's Demon: Chaos And Antichaos, History And Metahistory.

(4) См., напр.: Топольский Е. Дискуссия о применении теории хаоса к истории. "Исторические записки". ©2 (120). М., Наука, 1999; Бородкин Л.И. Постнеклассическая рациональность и историческая синергетика (к дискуссии о применении теории хаоса в исторических исследованиях) // Исторические записки. © 3 (121). М., 2001.

(5) Пригожин И. От существующего к возни-кающему. М., 2002. С. 18.

(6) Пригожин И. Конец определенности. Время, хаос и новые законы природы. Ижевск, 1999. С. 11.

(7) Там же.

(8) Пригожин И. От существующего к возникающему. М., 2002. С. 177.

( 9) Там же. С. 12-13.

(10) Там же. С. 13.

(11) Там же. С. 13-14.

(12) См.: Федотова В.Г. Методология истории сегодня // Новая и новейшая история, 1996, © 6.

(13) Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. М., 1994.

(14) Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. С. 54.

(15) Пригожин И. От существующего к возникающему. М., 2002. С. 107.

(16) Там же. С. 70

(17) Там же.

(18) Аршинов В.И., Климонтович Ю.Л., Сачков Ю.В. Естествознание и развитие: диалог с прошлым, настоящим и будущим. Послесловие к книге: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 2001. С. 293.

(19) Там же. С. 301.

(20) Пригожин И. Конец определенности. Время, хаос и новые законы природы. Ижевск, 1999. С. 11.

(21) Там же. С. 23

(22) Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. М., 1994. С. 54-55.

(23) Пригожин И. Перспективы исследования сложности // Системные исследования: Методологические проблемы. Ежегодник. 1986. М., 1987. С. 47.

(24) Пригожин И. От существующего к возникающему. М., 2002. С.120.

(25) Там же. С. 121-122.

(26) Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 2001. С. 262.

(27) Там же. С. 276.

(28) Там же. С. 5.

(29) Пригожин И. От существующего к возникающему. М., 2002. С. 217.

(30) См., например, рецензию на коллективную монографию "Теория хаоса в социальных науках", опубликованную в данном выпуске Бюллетеня.

(31) Любопытно, что в самой свежей из опубликованных на русском языке статей И. Пригожина автор в качестве примера использования концепций синергетики в изучении эволюции общества рассматривает пример из истории России ХХ в. (См.: И. Пригожин. Кость еще не брошена // Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. М., 2002. С. 17).

Информационный бюллетень N29 Ассоциации "История и компьютер" г.Барнаул

АУРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА: УЗНАВАЕМОЕ И УСКОЛЬЗАЮЩЕЕ. II ЧАСТЬ

Олег Александрович Кривцун

д .филос. н., профессор, действительный член

Российской академии художеств,

заслуженный деятель искусств Российской Федерации

Между «душистой дикостью» и трансцендентностью натуры

Выразительный пример стремления художника очистить путь к самим предметам как «непосредственным данным» представляет творчество Сезанна. Действительно, вещественность картин Сезанна – это первозданное бытие. Бытие чистое, простое и, вместе с тем, взрывное в своей неопровержимой, упорствующей очевидности. Сезанна никогда по-настоящему не увлекала ни история, ни миф, ни экзотика. Картины Сезанна наполнены созерцанием в самом высоком смысле слова. Но это – не созерцательный покой художественной иллюзии предшествующих классиков. Станковизм Сезанна с его сосредоточенным желанием представить «истину в живописи» был по-своему претворением пантеистического чувства предметного мира.

Любовное овеществление, опредмечивание живописного произведения чуждо у Сезанна всякой натуралистичности. Один из самых тонких живописцев своего времени, Сезанн сохранял пиетет перед сложным, многослойным «музейным письмом»; и вместе с тем в натурных картинах художника, работающего «без культурных посредников», просвечивает глубина как бы впервые открывшегося смысла. Бурная одержимость Сезанна, рвущаяся наружу страсть отзывается на полотнах почти лихорадочным напряжением, серьезностью, мощью пейзажей, натюрмортов (картины: «Дом в Жа де Буффан», 1887; «Натюрморт с фруктами и графином», 1889).

Природа обнажает здесь те свои качества, которые вырывает у нее своеобразный темперамент художника.

Много написано о тяжелой «медвежьей» повадке Сезанна, его упрямой силе и прямоте, делающих излишними заботы об оригинальности и о том, как понравиться зрителю. Так и его картины источают непреходящие состояния: в изрезанной холмами равнине, зеркальных бликах воды, красноватых почвах, насыщенности зелени – приметы вечности, устойчивости, непреложности природного бытия. Счастливое сопряжение прочности и надежности характера художника с привлекающими его мотивами обнажило в последних такую особенность как отрешенное величие (картины: «Дорога в Понтуазе», 1875; «Гора Сент-Виктуар», 1904).

Художник словно стремится стереть с фигур, вещей и пейзажей быстротечные и преходящие мгновения, и отсюда – тот удивительный эффект правдоподобия, сплавленного с мистической символикой; умение обнажить суть изображенного в едином пластическом приеме, сжать в лапидарном усилии повышенную выразительность.

Изображенный Сезанном мир пребывает во внутренне напряженном покое. Активность цвета, идущая от натуры, в движении кисти художника многократно усиливалась, обнажая подспудную энергию вещи, ее напряженную и самодовлеющую материальность. Момент «замирания» и молчания – атрибутивные свойства картин художника. Ауре его полотен присуща благородная сдержанность и магия значительности как знак усмиренной воли, свободной от всего случайного и необязательного. Воспринимающий Сезанна зачарован чувственным, испытывает свою со-субстанциальность с природой, возвращается в место истока, переживает полноту бытия.

Если культурная речь предшествующих поколений зашла в тупик, значит, надо попытаться обнажить голос самого Бытия и приникнуть к нему. Эта «сезаннистская идея», несущая обновление приемам живописного письма, воодушевляла в начале XX века многих зарубежных и русских мастеров. У художников первых десятилетий нового столетия усилено внимание к стихийному, природному и даже «дикому» как альтернатива «сочиненности» не выдержавших испытания идеалов, как стремление преодолеть любые иллюзии прошлого. Аура произведения искусства ищется не столько в изобретательности стилеобразующих приемов, сколько в открытости навстречу потоку жизни, вбиранию в себя ее запахов, витальности, сочности, изначальной грубоватости, нарочитой неумелости.

Знаменательно, что уже в полотнах импрессионистов и знатоков, и публику влекло, прежде всего, не действие, а зрелище живописной фактуры. Так, описывая впечатление от «Руанских соборов» Клода Моне, Казимир Малевич высказывает характерное суждение: «Весь упор Моне сведен к тому, чтобы вырастить живопись, растущую на стенах собора», цветовые пятна на котором «шевелятся, растут бесконечно» (курсив мой. – О. К)[9]. Здесь явлен взгляд на живопись как живую, органично растущую благодаря проницательной кисти мастера, сосредоточенной на витальном ощущении мира. Аура ищется и находится не в тех произведениях, что силятся объяснить или переустроить мир, а в тех, что стремятся углубить нашу включенность в Бытие.

Проникновение в подспудную жизнь предмета как предпосылка «художественной сакрализации» вещи возможно при двух условиях: если нет намека на натуралистическое претворение вещи «без человека» и, с другой стороны, если автор удержался от субъективного, случайного воссоздания предметного мира. В этой связи можно оценить как вполне показательный назревший в начале XX столетия конфликт между двумя тенденциями: тяге в искусстве к тому, что уже создано культурным опытом, что есть сумма культурных преломлений, идей, находок и, с другой стороны – усиливавшемся интересе к тому, что существует как незамутненная, достоверная данность вне опосредованных толкований культурного сознания. Такое разделение творческих пристрастий нашло отражение и в дифференциации художественных течений. В России это наиболее явно выразилось в одновременном сосуществовании столь непохожих направлений как мирискусники, с одной стороны, и московская живописная школа начала XX века – с другой. В эстетике петербургского «Мира искусства» непосредственности москвичей «противостояла тяга к культуре, к музейной „насмотренности“, контрастом к почвенности являлось осознанное западничество или европеизм, а антитезой живописности – мирискусническая привязанность к графике, ставшая на долгие годы творческим признаком целого направления», – так обозначает эту дихотомию Г. Поспелов[10]. И одна и другая школа искали пути обретения энергетики произведения на разных художественных основаниях. Справедливым будет отметить, что язык искусства к началу XX века имел достаточно ресурсов, чтобы суметь обеспечить развитие выразительности картины в двух непохожих направлениях: как в опоре на плотность культурных коннотаций, так и в опоре на максимальное доверие натуре во всех спектрах ее чувственности и неистощимой жизненности.

Радость живописного делания, отличающая картины Н. Гончаровой, М. Ларионова, И. Машкова, П. Кончаловского, А. Лентулова, Р. Фалька, их пристрастие к любованию вещественностью, к активизации звучания самих предметов даже породили в первые десятилетия мнения о «натюрмортизации» всех жанров живописи.

Уходит желание и надобность передавать в картинах событийность – достаточно попытаться в самодовлеющей материальности предметов воспламенить их субстанцию. Художники словно упражнялись в творческой интерпретации философского тезиса: всякое развитие есть углубление в начало. Вместе с тем, недвижности мотивов мастеров противостояло их «живописное движение». Яркое подтверждение тому – «стремящаяся» кисть Н. Гончаровой, упруго-чувственная красочная кладка П. Кончаловского, цветущая декоративность А. Лентулова. В творческих открытиях «Бубнового валета» и группировавшихся рядом с ним художников явлено стремление прорваться к бытию через заслоняющие его бастионы рефлексии, понятийности, знаковости. Художник ставит цель разбудить забытый перцептивный опыт, отыскивая естественное единство с миром. Вопрошание глаза есть один из видов вопрошания мира. В тактильном ощупывании вопрошающий и вопрошаемое максимально близки друг другу. Такое восприятие не полагает вещи, а живет вместе с ними.

Эволюция московских мастеров шла по направлению к большему обнажению приема, к активизации цвета, эмансипации живописного слоя. Гончарова любит работать с крупными красочными массами, передавая через свойства живописи удесятеренную природную мощь своих моделей и предметов. Сцены собирания хвороста, сбора плодов походят на картинах Гончаровой на торжественные и монументальные обряды. Неуклюжие и приземистые фигуры, похожие на скифских «баб», ведут свои тяжеловесные хороводы. Торжественность обрядового действа, его мистериальность у художницы не гнетущи, они наполнены благоговением ко всему живущему, есть знак безусловного приятия мира («Зима. Сбор хвороста», 1911; «Продавщица хлеба», 1911; «Хоровод», 1910; «Сбор плодов», 1908).

Картинам Гончаровой присущ медленный ритм свершения действа: сосредоточенная продуманность кисти, тугие и вязкие краски – все это авторское шаманство сродни тусклым сгусткам примитивной энергии, исходящей от ее угрюмых фигур.

Колоритная и свежая провинциальность сюжетов, свойственная большинству полотен М. Ларионова, сообщает им энергетическую открытость, ощущение живописной свободы. В таких его работах как «Отдыхающий солдат» (1911); «Казак» (1911); «Развод караула» (1910) угадывается сгущенная и подспудная сила; здесь явлена полнота живописного азарта художника, заразительность его мироощущения, так привлекающая зрителя.

У П. Кончаловского в цикле его южнофранцузских (сиенских) полотен (1911–1913) властвуют прокаленная земля, ее иссушенная крепь, могучие камни старинных аббатств, плотные стены архитектурных сооружений, укорененные в скалах кроны зеленых деревьев. Размеренная поступь кисти художника через углы и изломы тщательно возводит в нерасчленимом единстве всю ту фактуру, которая составляет неистощимую жизненность природы, ее незыблемо отложившийся остов («Сиена. Порта Фонтебранда», 1912). Уже упомянутый прежде такой признак ауратичности как «замирание времени» здесь явлен сполна.

Триумф материи и плоти, радостного и сочного живого мира натуры с особой силой выражен в натюрмортах художника («Хлебы на фоне подноса», 1912; «Хлебы на синем», 1913; «Персики», 1913). Здесь не просто постоянство характерного для художника мотива свежего душистого хлеба с румяной корочкой, но умение Кончаловского усиливать магнетизм натуры фактурой и плотностью мазка, сочностью краски.

Выразительная лепка всевозможных караваев и калачей, доставляющая удовольствие глазу, создается ухарским и дерзким напором кисти мастера, наслаждающимся на полотнах самодовлеющей материальностью. Живопись переполняется сочностью, весом, внушает ощущение вкуса и запаха, ощущение тактильного прикосновения. Зритель испытывает искомое состояние дикарски-наивного любования вещами, растворения в них.

Столь же показательны в умении добиваться концентрации подспудной энергии, «сакрализации» вещи – колоритные и самодовлеюще-чувственные холсты И. Машкова, Р. Фалька, А. Куприна.

У всех этих мастеров мы обнаруживаем не спор кисти с образным строем картины, но их полное взаимопроникновение, максимальное слияние азартной энергии творца с волнующе-дерзкой энергией натурного мотива. Сегодня мы можем по достоинству оценить тот размах жизнерадостного темперамента, который источали живописцы московской школы; первозданность, наивность, а то и «душистую дикость» (Бенуа) их картин. Интересно запечатленный контраст между статикой моделей и интенсивностью двигательного, поступательного импульса в работе кисти художника позволял достигать на холсте ощущения взыскующей силы образа; сосредоточенного звучания в унисон «видения» художника и «вызова» предмета. В такого рода искусстве «воздвижения живописи», выношенном мастерами и обладающем огромной суггестией, преломлялась и углублялась аура натурных предметов, актуализировалось в культурном сознании современников чувство земли и плоти.

Метафизика художественного созерцания

Все описанные практики, ориентированные на новые приемы диалога с натурой, предполагали и особые требования к восприятию: при первом знакомстве с любым новым произведением всегда важно суметь отсечь достоверность смыслов, которые «сами собой разумеются». Это нелегкая процедура – отказать нашим прежним культурным запасам «в пособничестве». Если зрителю присуще убеждение, что он от начала и до конца соотнесен только с данной картиной и сумел вывести из игры легко склеивающиеся семантические формулы – у него действительно возникает неподдельное удивление перед лицом данного произведения. Бескорыстное и незаинтересованное восприятие, вырастающее из этих основ, возвысило в начале XX века такой способ контакта как художественное созерцание. Можно сказать, что в какой-то мере речь шла об исторической необходимости перенастроить сам аппарат восприятия.

Своеобразное понимание «непредзаданной» природы художественного восприятия предложил в своей теории вчувствования Теодор Липпс. Главный эффект художественного воздействия, по мнению ученого, впрямую зависит от умения преобразовывать исходящие от произведения импульсы в собственное интимное переживание. Иконографическая сторона произведения искусства, по мысли Липпса, сама по себе не способна быть определяющим фактором восприятия. Вчувствование (einfuhlung) – это не проникновение в произведение как объект, а своеобразный катарсис, дающий ощущение самоценности личностной деятельности. По мнению ученого, художественно-ценное связано не столько с самим произведением, сколько зависит от духовного потенциала субъекта, его способности «разжечь» в самом себе волнение и безграничную чувствительность. Эстетическое вчувствование – «единственная причина того, что те или иные вещи оказываются красивыми»[11]. Безусловно, в этой концепции схвачены некоторые аспекты восприятия. Однако эта линия, строго ограничивавшая художественный контакт рамками внутренней интроспекции, в дальнейшем большого продолжения не получила.

Восприимчивый зритель, не желающий идти на поводу знакомых «подсказок», делает усилие воскресить собственное внутреннее чувство органики. Акт созерцания выступает в этих условиях как чуткий навигатор, позволяющий перебрасывать мостик от внутреннего состояния индивида к художественному излучению предмета и обратно. В итоге, опираясь на такой способ неангажированного и внешне бесцельного поиска, зритель в конце концов «пеленгует» вещь, отвечающую своим полаганием на его безмолвный вызов. Результатом любознательных путешествий индивидуально окрашенного созерцания могли быть нечастые, но яркие встречи с тем, что соприродно ему: возникало впечатление, будто человек узнал не новое искусство, а скорее встретился с тем, чего уже давно ожидал.