ЦЕЛИ ИНДИЙСКОГО ИСКУССТВА

Ананда Кентиш Кумарасвами (22 августа 1877 — 9 сентября 1947) — эзотерик, метафизик, специалист по индийской философии и искусству. Внёс большой вклад в знакомство Запада с индийской и буддийской культурой. Один из основателей, наряду с Рене Геноном и Фритьофом Шуоном, направления традиционализма. После окончания Лондонского университета в возрасте 26 лет становится директором минералогического музея на острове Цейлон. Ему принадлежит открытие минерала, торианита (1904 г.) Вскоре оставляет геологию и посвящает себя исследованию искусства и культуры Индии и Цейлона. В 1908 г. выходит его монография — «Цели индийского искусства». В ней и последующих исследованиях анализируется и обобщается философия национального искусства. В 1917 г. Ананда становится первым Хранителем индийского искусства в Музее изобразительных искусств Бостона, оставаясь на этом посту до конца своей жизни. Был известен как один из ведущих специалистов по традиционной иконографии. Обладал обширными знаниями разнообразных культур, священных писаний и языков. Ему приписывали знание тридцати шести языков, которые он активно использовал в поэзии и музыке.

Дошедшее до нас наследие индийского искусства охватывает периоa более чем в две тысячи лет. За это время расцвели и исчезли многие философские школы, завоеватели разных рас заселили Индию и внесли вклад в бесконечное богатство её интеллектуальных ресурсов, правили и уходили в прошлое бесчисленные династии; и поэтому совершенно не удивительно, что сохранилось такое разнообразие художественных памятников, которые донесли до нас идеи и идеалы многочисленных народов, их надежды и страхи, их веру и желания. Но так же как через все школы индийской философии золотой нитью проходит фундаментальный идеализм «Упанишад» и веданты, в индийском искусстве в основе сбивающего с толку разнообразия тоже лежит единство. Идеализм и здесь стал объединяющим принципом, так и должно было быть, потому что синтез индийской мысли всегда один и тот же.

В чём же в конечном счёте состоит секрет индийского величия? Это не догмат и не книга, а великий и явный секрет, что знание и истина абсолютны и непреходящи, что их невозможно создать, но можно лишь открывать; это секрет сулящей непосредственное понимание интуиции, которая превосходит разум, способный скорее различать. Вокруг нас кладезь «ещё-не-познанного», вечный и неисчерпаемый родник, но ключ к его мудрости — вовсе не интеллектуальная деятельность. Интуицию, которая способна привести нас к нему, называют воображением и гением. Именно она явилась к сэру Исааку Ньютону в момент падения яблока и вспыхнула в его мозгу законом всемирного тяготения. Она же явилась Будде, когда он сидел в ночной тишине, погружённый в медитацию: час за часом все вещи становились ему ясны и понятны, он видел настоящий облик всех созданий, бесконечно сменяющих друг друга в бесчисленных мирах. На двадцатый час он получил божественную способность заглянуть в самую суть и увидел всё в пространстве бесконечных миров так ясно, будто они были рядом; затем пришло ещё более глубокое понимание, и он познал причину страдания и дорогу знаний, «получив неисчерпаемый источник истины». То же самое относится и к любому «откровению»; Веды (шрути), вечный Логос, «выдыхаемый Брахманом», в котором он переживает крушение и созидание Вселенной, не созидается земным автором, а становится для него «видимым» или «слышимым». В реальности подобных озарений, пускай несопоставимых по масштабу и длящихся лишь мгновение, любой человек может убедиться на собственном опыте. Это и есть вдохновение поэта, видение художника и воображение естествоиспытателя.

Искусство и наука

Цели искусства и науки очень похожи. Речь, конечно, не о практической науке, которая занята видимым: аналогию можно провести между искусством и наукой теоретической. Для обоих занятий требуется воображение, оба являются примерами природной склонности искать единство в многообразии, формулируя природные законы, поскольку человеческий ум естественным образом стремится к единству. Цель опытного разума учёного или художника — постигать (concipio, ухватывать), создавать (invenio, прояснять) и воображать (визуализировать) некоторые единые, ещё не открытые или забытые истины. Теория эволюции или атомно-электронная теория, мгновенное решение (разоблачение) математическим умом сложных расчётов, концепция, в один момент складывающаяся в уме художника, — все они демонстрируют видение идеи, лежащей в основе подспудно воспринимаемого опыта, некое послание от «неисчерпаемого источника истины». Идеальное искусство, таким образом, скорее является духовным открытием, а не созиданием. Оно отличается от науки тем, что говорит в первую очередь о субъективных явлениях, о том, какими они представляются нам, а не о том, какие они сами в себе. Но искусство и наука имеют общую цель в единстве, в формулировании законов природы.

Мысленные образы

Про одного знаменитого мастера говорили, что он не столько создавал, сколько обводил незримый узор, который уже видел на бумаге перед собой. Настоящий художник не продумывает свою работу, а «видит» её, желая выразить своё видение с помощью материальных линий и цветов. К великому живописцу его картины приходят за раз, не прерываясь, зачастую слишком спонтанно, чтобы их можно было осознать и распутать до конца. Если б он только мог контролировать послания своего сознания, определять и удерживать их! Но «ум изменчив, он летит вперед, неудержим и не поддаётся укрощению: я думаю, его так же сложно обуздать, как и ветер»; тем не менее, «его можно удержать постоянным трудом и отказом от страстей». Эта концентрация мысленного видения с давних времён была главным методом индийской религии, а контроль над своими мыслями — идеалом молитвенной практики. Дело обстоит так: индуист каждый день молится своему Иштадеве, индивидуальному воплощению божества, которое для него есть нечто большее, чем святой покровитель для католиков. Простые люди молятся таким божествам, как Ганеша, которого называют «легко достижимым, близким»; некоторые прикладывают куда бoльшие усилия, чтобы достигнуть Натараджи (Шивы. — Прим. пер.), и только тем, чьё сердце соединилось с Абсолютом, не требуется никакого мысленного образа для поддержки медитации. Таковых единицы, а для тех, кто поклоняется Иштадеве, отдельному, конкретному аспекту Бога, поклонение заключается в первую очередь в повторении коротких мнемонических мантр, описывающих атрибуты бога, а потом в тихом сосредоточении на воображаемом образе. Эти мысленные картины сродни тем, что видит художник, таков же и процесс визуализации. Приведём, к примеру, отрывок из ремесленного руководства для создателя образов («Рупавалия»):

«Вот приметы Шивы: великолепный вид, три глаза, лук и стрела,

гирлянда из змей, серьги в виде цветов, тришула, аркан, олень, по-

вязки, обозначающие мягкость и доброту, одежда из тигровой шкуры;

его вахана — бык цвета белоснежной раковины (то есть Шива едет на

белом быке. — Прим. автора)».

Этот отрывок можно сравнить с Дхьяна-мантрой, используемой индуистами для ежедневной медитации, обращённой к Гаятри, представляемой богиней:

«По вечерам Сарасвати поклоняются как самой сути Самаведы, слав-

ной и ясной лицом, с двумя руками, держащей тришулу и барабан,

и как Рудрани, которая едет на быке».

Практически полностью философия индийского искусства содержится в строках из «Шукранитисары» Шукрачарьи, в которых раскрывается метод визуализации образа художником:

«Чтобы форма образа ясно и полно отразилась в сознании, творцу

необходимо медитировать, и его успех прямо пропорционален его со-

средоточению. Никакой другой путь — даже возможность увидеть

объект воочию — не поможет достигнуть цели» (Другими словами:

«Художник должен достигать образа Божества только с помощью

духовного созерцания. Это духовное видение и есть лучший и верней-

ший стандарт. Он должен полагаться на него, а вовсе не на видимые

объекты, воспринимаемые внешними чувствами». — Прим. автора).

Майя

Очевидно, что простое воспроизведение природы не является целью индийского искусства. Возможно, ни одна истинно индийская скульптура не создавалась с живой модели, ни однарелигиозная картина не копировалась с образцов из жизни. Наверное, ни один индийский художник прошлого вовсе не рисовал с натуры. Его мысленный запас образов, его способность к визуализации и воображение были для него более подходящими инструментами, потому что он хотел отразить Идею, стоящую за чувственной оболочкой, а не перечислять детали кажущейся реальности, которая на деле была лишь майей, иллюзией. Несмотря на пантеистическое приспособление вечной истины к способностям ограниченных умов, в рамках которого Бог воспринимался присутствующим во всех вещах, природа оставалась для индуиста лишь пеленой, а не откровением; искусство должно было быть чем‑то бoльшим, чем простой имитацией этой майи, — скорее, изображением того, что прячется за ней. Принять майю за реальность — вот это была ошибка:

«Неразумные считают Меня, непроявленного, обычным проявлением,

не ведая Моей высшей природы, вечной, непревзойдённой. Я не открыт

для всех, сокрытый своей внутренней энергией (йога-майя). Этот за-

блуждающийся мир не знает Меня, нерождённого, вечного» (Бхагавад-

гита, VII, 24, 25).

Индо-персидское

Исключением из этих правил в истории индийского искусства, безусловно, стала индо-персидская школа портретной миниатюры, и её образцы явно иллюстрируют, что индийские художники чаще всего держались подальше от реалистического изображения вовсе не потому, что им не хватало мастерства. Но тут главная задача — портретирование, а не репрезентация Божества или сверхчеловека. Хотя даже в портретах очевидны многие идеальные качества. В чисто индуистском и религиозном искусстве, однако, портрет занимал гораздо более низкое положение в сравнении с идеальным и абстрактным изображением, а тот реализм, который мы встречаем, например, во фресках Аджанты, связан с увлечённостью памяти художника знакомыми вещами, а не с его желанием честно отразить видимое. Для реализма, который рождается из устремления к образам в памяти, из силы воображения, есть место в любом искусстве; должным образом смирённый, он придаёт мощи творению. Но реализм, который является имитацией объекта, находящегося перед глазами в момент работы, в большой степени противостоит воображению, и ему нет места среди идеалов индийского искусства.

Верность природе

Большая часть критики современного искусства основана на идее «похожести». Обычно на произведение искусства смотрят именно затем, чтобы узнать что‑то знакомое. А если изображённое неузнаваемо или символизирует неизвестную абстрактную идею, то его бракуют как «неверно передающее природу». Что же такое реальность и правда? Индийский философ ответит, что природа, мир явлений, известна ему только благодаря чувствам, и ничто не гарантирует, что чувства дают адекватное представление о вещах, как они есть сами по себе. В лучшем случае природные формы — это олицетворение идей, причём неизбежно фрагментарное.

И только художнику под силу передать идеальный мир (Рупа-лока) настоящей реальности, мир воображения, и именно слово «воображение», или «визуализация», описывает тот метод, которым он должен пользоваться. Как поразительно эта философия искусства контрастирует с концепцией, характерной для современного Запада и ясно выраженной в поэме Браунинга:

Так почему от слов не перейти к работе,

Запечатлеть как есть, и будь что будет?

Се божий труд — рисуй!..

…Ну, помните ли вы

Урода своего лицо? Кусок угля,

И вы запомните его, клянусь! Насколько лучше,

Когда Возвышенное отражу так же правдиво!

Но это значить — захватить Приора место,

И Бога перед всеми толковать!

(Перевод Э. Ю. Ермакова)

Для подобных реалистов это не есть функция искусства, но для нас главная задача искусства, кажется, заключена именно в том, чтобы «Бога перед всеми толковать».

Бёрн-Джонс

Бёрн-Джонс — пожалуй, единственный из современных художников Запада, кто понимает искусство так, как его понимаем мы, индийцы. Когда критик поставил в упрёк некоему художнику, что его картины кажутся взятыми только из головы, Бёрн-Джонс ответил: «Как раз оттуда, по моему мнению, картины и должны появляться». Об импрессионизме в его западном понимании и об идее, что широта охвата достигается за счёт нечёткости деталей, Бёрн-Джонс говорил так, как мог бы сказать восточный художник: такая широта может быть достигнута «тончайшей проработанностью, яркими хорошо подобранными красками, а вовсе не мазнёй. Они [импрессионисты] создают атмосферу, но ничего более: они не создают красоты, они не создают концепции, они не создают идеи. Ничего, кроме атмосферы, — а я считаю, что этого недостаточно, и не считаю, что это много». О реализме же он говорил так: «Реализм? Прямое отражение природы? Я полагаю, к тому времени, как фотография сможет передавать цвета так же верно, как и формы, люди поймут, что реализм, о котором они говорили, это не искусство, а наука, и что он интересен лишь как научное достижение… Копия природы? Зачем мне её делать? Я предпочитаю собственные произведения природы, я не хочу более или менее искусных подделок… Именно послание, "нагруженность" работы делает её стоящей». В другой раз он сказал: «Знаете, реальны только элементы души — это единственные реальные вещи в мироздании».

О религиозности искусства он говорил так:

«Рескин высказал величественную мысль, что художник пишет

Бога для мира. Вот капля жирного пигмента на кончике кисти Микеланджело,

но стоит ему нанести её на штукатурку — и все люди,

наделённые зрением, признают в ней некое выражение божественного.

Подумайте, что это значит. Это же настоящее могущество — способ-

ность принести Бога в мир, способность проявить Божество».

«Цели искусства в том, чтобы радовать или возвышать, других

я не вижу. Первая задача приятная, вторая — величественная».

О «выражении лиц» на картинах, ставших плодом его воображения, он говорил:

«Конечно, на лицах моих героев нет «выражения» в том смысле, в ко-

тором обычно употребляют это слово. Это не изображения людей

в приступах страха, ненависти, доброжелательности, похоти, алч-

ности, благоговения. Там нет всех тех «страстей» и «эмоций», ко-

торые Ле Брюн и другие находили столь великолепными в поздних

работах Рафаэля. Единственное выражение, допустимое на хорошем

портрете, — выражение характера или моральных качеств, а не че-

го‑то временного, преходящего, случайного. Если не говорить о портретах,

то и оно нежелательно или требуется очень редко — куда чаще

всё сводится к типажам, символам, намёкам. Когда награждаешь ге-

роев тем, что публика называет «выражением», они теряют свой обоб-

щённый характер и скатываются к ничего не значащим портретам»

(Цит. из Memorial of Edward Burne-Jones, by Lady Burne-Jones, 1904).

Техническое совершенство

Чаще всего индийское искусство критикуют за кажущийся или и впрямь имеющий место недостаток технического мастерства, особенно в изображении фигур. Вообще, на это можно ответить, что Западу так мало известно о достижениях индийского искусства, что со временем эта идея умрёт естественной смертью. С другой стороны, совершенство техники — это не цель, а средство. Существует порядок, в котором аспекты искусства можно расставить по мере уменьшения их значимости. Первый вопрос, который следует задавать, таков: «Что есть сказать художнику?» И лишь затем: «Насколько его рисунок точен с научной точки зрения?» Конечно, несовершенное изображение — это не то, к чему следует стремиться, а хороший рисунок — не неудача. Однако, как бы странно это ни звучало, в истории искусства вдохновение чаще всего иссякало к моменту достижения технического совершенства. Так было и в Греции, и в Европе после Ренессанса. Получается, что излишняя техническая точность тормозит работу воображения, и если это так, то как бы мы ни мечтали достичь и того и другого, нужно чётко понимать, какой компонент должен быть на первом месте. К абсолютной точности не всегда стоит даже стремиться. Фотография показала, что скачущая галопом лошадь ни разу не была изображена правильно во всём мировом искусстве, и остаётся лишь надеяться, что этого никогда и не случится. Искусство должно черпать материал в абстракции и образах памяти, а не в достижениях фотографии, поскольку его задача синтезировать, а не анализировать. Вопрос точности относителен, и последнее слово здесь принадлежит Леонардо да Винчи: «Лучшая фигура — та, которая своим движением способна передать оживившую её страсть». Это и есть настоящий импрессионизм Востока, отличный от импрессионизма, каким его понимают на Западе.

Религиозность индийского искусства

Индийское искусство в основе своей религиозно; его осознанная цель — изображение Божества. Вечное и абсолютное не может быть выражено несовершенными средствами, но индийское искусство, неспособное изобразить божественное в форме абсолютного и не желающее ограничиваться границами человечества, остановилось на изображении богов, которые для несовершенного человека отражают постижимые аспекты бесконечного целого. Шанкарачарья молился так: «Боже, прости три моих греха: я мысленно облёк в форму твоё существо, которое не имеет формы; восхваляя, я описывал тебя, превосходящего все качества; и я посещал святилища, пренебрегая тем, что ты вездесущ». Также и тамильская поэтесса Аувей, на упрёк служителя, что она святотатственно вытянула ноги в сторону изваяния божества, парировала: «Ты прав, о господин, но скажи мне, в каком направлении нет Бога, и я вытяну ноги в ту сторону». Но подобные концепции, хотя сердцем мы и понимаем, что они верны и абсолютны, предполагают отрицание всей внешней истины; они недостаточны или, скорее, избыточны для того, чтобы простой человек мог прожить по ним жизнь.

«Больше трудностей у тех, чей ум привязан к Непроявленному, ибо

очень сложно воплощённому достичь цели на пути к Непроявленному.

Но тех, кто поклоняется Мне, отрешившись от всех действий ради

Меня, считая Меня высшей целью и неуклонно медитируя на Меня,

тех, кто сосредоточил свои мысли на Мне, Я очень быстро спасу

из океана рождений и смерти» (Бхагавадгита, XII, 5—7).

Именно поэтому «любой житель Индии сначала помолится у ног вдохновенного странника, который проповедует, что у Бога не может быть образа, а мир — лишь препятствие, и сразу после этого, как нечто само собой разумеющееся, отправится лить воду на Шивалингам» (Okakura, Ideals of the East, p. 65). Индийская религия приняла искусство так же, как приняла жизнь во всей её полноте — с открытыми глазами. Индия, несмотря на всю свою страсть к отречению, никогда не страдала от того дефекта воображения, который заставляет смешивать идеалы аскезы и гражданственности. Да, гражданина должно сдерживать; но весь смысл этого метода состоит в том, чтобы прививать ему воздержанность и умеренность в жизни, а не отречение от жизни. Пуританизм, отречение от жизни станет для него невоздержанностью.

Отречение

А что же о настоящих аскетах, чей идеал — уход от мира? Многие индуисты и буддисты, так же, как и многие христиане, считали, что быстрый духовный прогресс возможен только в аскетической жизни. Наша общая высшая цель — избавление от оков нашей индивидуальности и соединение с безусловным абсолютом. Чтобы её достигнуть, нужно оставить даже самые возвышенные умственные и эмоциональные привязанности. Искусство требуется преодолеть так же, как и всё прочее во времени и пространстве. Три стадии, или уровня, существования описаны в индийской метафизике: Кама-лока, сфера кажущихся явлений, Рупа-лока, сфера идеальных форм, и Арупа-лока, сфера за пределами форм. Великое искусство даёт представление об идеальных формах Рупа-локи посредством видимых форм Кама-локи. Но что значит искусство для идущего Непроторённым путём, для того, кто стремится отвергнуть все ограничения человеческого разума, чтобы достичь уровня, где он станет недостижим даже для идеальных форм?

Для такого человека даже самые утончённые интеллектуальные удовольствия — лишь цветущие луга, где путник тянет время, откладывая момент, когда он ступит на бессмысленно пустующую пока прямую дорогу к высшей правде. Отсюда и возникает убеждение, что абсолютное освобождение едва ли достигается кем‑то, кроме человеческих существ, ещё не завершивших свои перерождения; богам куда труднее добиться его, так как их знания и чистое, блаженное счастье — привязанности более сильные, чем привязанности смертных. И мы находим такое наставление:

«Форма, звук, вкус, запах, осязание — всё это дурман. Отсеки сильное

желание, что живёт внутри них» (Дхаммика Сутта).

Крайняя непримиримость этой мысли ужасает так же, как и «равнодушие христиан к внешней красоте». Примером тут может послужить история о буддийском монахе Читта Гутта, который прожил в пещере 60 лет, но никогда не поднимал глаз от земли, чтобы взглянуть на прекрасно расписанный потолок; точно так же, единственным замечаемым им признаком ежегодного цветения огромного дерева перед его пещерой были те частички пыльцы, что падали на пол перед ним. Но индийская мысль никогда не пыталась распространить подобные идеалы на простых смертных, чья дхарма состоит не в отказе от действия, но в том, чтобы действовать как должно и не попадать в зависимость от плодов своего действия. Для людей, которые по необходимости всегда будут составлять большинство, искусство и помогает духовному развитию, и является средством его достижения. В связи с этим для нас важно то, что хотя спутать эти два духовных идеала невозможно, мы не должны судить об их относительной ценности или верности для других. Каждому следует решать это для себя, потому мы должны уважать монаха и мирянина, бедняка и короля не за их положение, но за то, насколько полно они воплощают свой идеал. Эта непредвзятость объясняет тот кажущийся парадокс, что индуизм и буддизм, как и средневековое христианство, несмотря на все свои идеалы отречения, стали одновременно и вдохновением, и твердыней для искусства.

Символизм

Индия склонна передавать вечные невыразимые истины с помощью форм чувственной красоты. Любовь мужчины к женщине или к природе есть то же, что его любовь к Богу. Нет ничего избитого и нечистого. Вся жизнь - это таинство, ни одна из её частей не превосходит другую, и все они одинаково способны символизировать вечные и непреходящие истины. При такой поразительной непредвзятости возможности искусства поистине огромны. Но в таком религиозном по сути искусстве художнику нельзя забывать, что жизнь должна изображаться не ради самой себя, но ради Божественного, выраженного в ней и через неё. Сказано:

«Всегда достойно одобрения, если художник изображает богов. Созда-

вать человеческие фигуры неправильно и даже кощунственно. Даже

неудачное изображение божества предпочтительнее изображения че-

ловека, каким бы прекрасным оно ни было» (Шукрачарья).

Значение этой сурово сформулированной доктрины можно передать другими словами: имитация и портретирование есть куда более недостойные цели искусства, чем выражение идеальных и символических форм. Неизменная цель высокого искусства — давать представление о Божественном, скрытом позади всех форм, а не имитация самой формы. Можно изобразить, к примеру, времяпрепровождение Кришны с девушками-пастушками гопи, но это изображение должно быть проникнуто духом религиозного идеализма, а не создаваться только ради выражения чувственности.

Применительно к европейскому искусству можно привести такой пример: Джотто и Ботичелли, которые были способны дарить миру идеальные воплощения Мадонны, были бы неправы, если бы удовлетворились изображением явно земной женщины, позирующей в образе Мадонны, как это делалось позднее, когда искусство скатилось от духовного идеализма к натурализму. По этой же причине поздние работы Милле менее ценны, чем ранние. В современном искусстве Индии боги и герои в работах Рави Вармы скопированы с заурядных людей и потому «нечестивы» в сравнении с идеальными образами Обаниндраната Тагора.

Формальная красота

Каков же идеал красоты, выраженный в индийском искусстве? Это красота отчуждённая, красота типа, а не индивидуальная. Это идеал не своеобычной красоты отдельного человека, но красоты формализованной и ритмической. Каноны снова и снова настаивают на Идеале как единственной настоящей красоте:

«Образ, чьи члены созданы исходя из предписанных в шастрах пра-

вил, прекрасен. Некоторые считают, что прекрасно то, что соот-

ветствует прихоти, но пропорции, которые отличаются от тех,

что даны в шастрах, не могут приносить удовольствие просвещён-

ному человеку» (Шукрачарья).

Для индийского ума притягательность формализованной идеальной красоты всегда сильнее, чем притягательность красоты, связанной со случайным и второстепенным. Красота искусства как пластического, так и литературного, глубже и убедительнее, чем красота самой природы. Эти чистые идеи, освобождённые искусством из пут конкретных обстоятельств, менее конкретны и потому более многозначительны, чем факты. В этом объяснение страстной любви к природе, выраженной в индийском искусстве и литературе, которая одновременно сочетается с практически полной безучастностью к «живописности» природы как таковой. Важная часть идеала красоты — это сдержанность в передаче деталей: «Руки и ноги должны быть без вен. Не должны быть показаны кости запястий и щиколоток» (Шукрачарья). Работа, в которой слишком много внимания уделено проработке подробностей, теряет свою широту. Творец не должен тратить время, выставляя напоказ свои знания или умения, поскольку излишняя детализация может разрушить, а не преумножить красоту работы. Рассматривая произведения Микеланджело, невозможно забыть, насколько хорошо он знал анатомию. Но этот протест против тщательной проработки отдельных частей произведения не стоит путать с разрушительной доктриной превосходства незаконченности. Восточное искусство всегда ясно и законченно, его таинственность не коренится в нечёткости. Верность пропорциям, заложенным в шастрах, насаждалась даже с помощью проклятий:

«Если мастер допустит даже небольшую ошибку в пропорциях,

то пусть он разорится или умрёт» (Сарипутра).

«Тот, кто неверно использует своё мастерство, после смерти будет

страдать в аду» (Майаматайа).

В таких отрывках мы видим рамки, сознательно заданные каноном в стремлении защитить преемственность традиции в будущих поколениях или среди невежественных и нерадивых мастеров. Ниже мы увидим, в чём назначение традиции в индийском искусстве. Здесь она предстаёт как способ продления во времени идей формальной красоты и символизма.

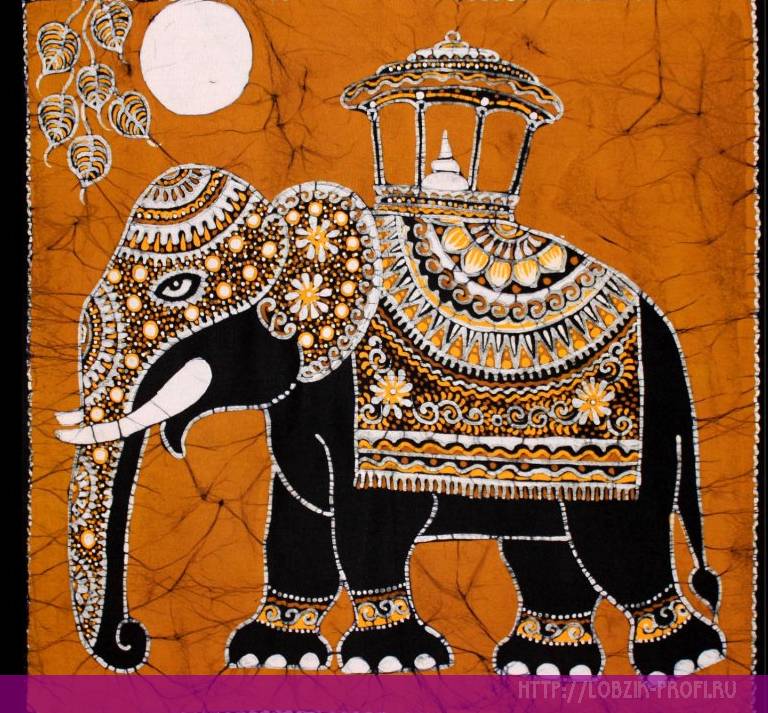

Красота — не единственная цель

Однако искусству совершенно нет необходимости всегда быть красивым, и тем более очаровательным. Если искусство в конечном счёте есть «толкование Бога», то оно должно быть попеременно то красивым, то ужасающим, но всегда должно быть наделено тем живым свойством, что выходит за рамки ограниченных представлений о красоте и уродстве. Персонифицированное божество — единственное, какое может воспроизвести искусство, — существует в природе и через природу: «Все Мироздание нанизано на меня, как драгоценные камни на нить». Природа иногда может быть мягкой и благосклонной, а иногда может показывать обагрённые кровью клыки; в ней разом присутствует и жизнь, и смерть. Создание, сохранение и разрушение — вот три задачи Бога, так что и образы его могут быть и прекрасны, и ужасны. В природе есть три гуны, или качества: саттва (правда), раджас (страсть) и тамас (мрак). Эти качества всегда присутствуют в природе, их соединение в разных пропорциях даёт характеристику любого субъекта или объекта. Они должны присутствовать во всех материальных и неабсолютных образах, даже в Божестве, в котором, однако, должна превалировать гуна саттва. Таким образом, существует три типа образов — саттвические, раджасические и тамасические: «Образ Бога в позе сосредоточения йога, руки которого одаривают благом и поощрением поклоняющихся ему, окружённого молящимся Индрой и другими богами, — это саттвический образ. Образ, сидящий на вахане, убранный многочисленными украшениями, с руками, держащими оружие и одновременно дарящими благо и поощрение, есть раджасический образ. Тамасический образ тот, что во всеоружии ужасает и поражает демонов» (Шукрачарья).

То же и с архитектурой. Архитектурный проект также олицетворяет или символизирует мироздание; план храма или города закладывается исходя из астрологических подсчётов, каждый камень имеет своё определённое место в космической планировке, а ошибки и дефекты исполнения говорят лишь о несовершенстве и недостатках самого мастера. Разве можно удивляться, что таким образом рождается прекрасная и величественная архитектура? И могут ли подобные концепции не выражаться в горделивости и ясности самой жизни? В таких условиях мастер не просто личность, идущая на поводу у индивидуальных капризов, но часть мироздания, дающая выражение идеалам вечной красоты и неизменным законам космоса.

Декоративное искусство

Та же самая идея формальной красоты превалирует и в чисто декоративном искусстве. Цель подобного искусства, конечно, не состоит в такой же осознанной религиозности. Более простое и менее возвышенное искусство, принадлежащее повседневной жизни, черпает вдохновение в выражении удовольствия от ловкости мастера или в его юморе, или в его страхах и желаниях. Но всё же искусство едино, непротиворечиво и последовательно в самом себе и в своей связи с жизнью; так как же одна его часть может быть фундаментально противоположна другой? Следовательно, мы находим в декоративном искусстве Индии тот же неотделимый от индийской мысли идеализм, поскольку искусство, как и религия, оказывается способом прежде всего смотреть на вещи. Любовь к природе в её бесконечной красоте и многообразии вдохновила мастера украсить свою работу формами хорошо известных птиц, цветов и зверей, с которыми он более всего знаком или которые больше всего близки его воображению. Но все эти формы он никогда не изображает реалистично, это всегда картины памяти, причудливо соединённые с творениями его воображения в симметричный и ритмичный орнамент.

Львы

Возьмём для примера образ льва в декоративном искусстве. Посвящённые этим животным строки из канона ярко демонстрируют, что в его задачи входило не только установление норм изображения, но и стимулирование воображения:

«Ржание коня подобно шуму шторма, его глаза как лотосы, он быстр

как ветер, горд как лев, а его походка как танец.

У льва глаза как у зайца, но лютые, мягкая длинная грива покрывает

его грудь и плечи, его спина кругла как овечья, его тело как у чистокров-

ного скакуна, походка величава, и у него длинный хвост» (Сарипутра).

Для сравнения приведу отрывок из древнего китайского канона:

«По форме лев похож на тигра, он рыжевато-коричнего цвета, иногда

голубой, и напоминает лохматую собаку муку-ину. У него огромная

тяжёлая голова, как кусок бронзы, длинный хвост, его лоб крепок,

как железо, крючковаты клыки, глаза как согнутые дуги, уши торч-

ком; его глаза сверкают, как молнии, а рык подобен грому» (The Kokka,

№ 198, 1906).

Подобные описания многое объясняют в изображениях животных в восточном декоративном искусстве. Лев художника не должен быть реальным земным львом из зоопарка, он не иллюстрирует труд по естествознанию. Освобождённый от подобных ограничений, художник может через своего льва передать общую теорию народной жизни и свои собственные особенности. Так восточное искусство защищало себя от слабого и мелочного реализма львов на Трафальгарской площади.

Сравните, как контрастирует недостаток воображения английского скульптора в этом изображении прирученных зверей с живой мощью геральдических львов средневековой Англии или скульптурные львы Египта, Ассирии или Индии — настоящие произведения искусства, поскольку в них мы видим не льва, которого можно убить или сфотографировать в пустыне, но льва таким, каким он был в сознании народа, льва, который что‑то сообщает нам про изобразивших его людей. В такой художественной субъективности и есть важность древнего и восточного декоративного искусства: это то, что придаёт столько достоинства и значения произведениям прикладного искусства Индии и отличает их так сильно по духу от подражательного декоративного искусства современной Европы.

Ювелирное искусство

Возьмём индийское ювелирное искусство как ещё один пример идеализма в декоративном искусстве. Традиционные формы украшений имеют названия — подобно «браслету-цепочке» или «цыганскому кольцу» в Англии. В Индии в качестве названий чаще всего выступают имена цветов и фруктов или общие обозначения цветов и семян: «нить из цветков руи», «гирлянда цветов кокоса», «гирлянда из лепестков», «нитка из просяных зерен», «ушной цветок», «цветок для волос». Эти названия — аллюзии на гирлянды из настоящих цветов или на цветы в волосах, которым придают такое важное значение в индийской праздничной одежде. Цветы и фрукты, используемые как талисманы или религиозные символы, — ещё один прототип цветочных форм индийских украшений, которые, как и прочее индийское искусство, передают мысли, жизнь и историю народа, которым и для которого они были созданы. Хотя традиционные ювелирные формы названы в честь цветов, очень характерно то, что гирлянды и цветы в украшениях изображены очень условно, не имитируя прототипы. Реализм, свойственный почти всему современному западному искусству и проявляющийся в ювелирном искусстве в сделанных безо всякого воображения имитациях цветов, листьев и животных работы Рене Лалика, — такой реализм невозможен для индийских мастеров.

Имитация и замысел

Жажду воспроизведения можно рассматривать как прямой недостаток художественного импульса, который всегда есть осознанное или неосознанное желание выразить или продемонстрировать Идею. Зачем же имитировать, если всё равно нет шансов превзойти образец? Цветок становится условным и превращается в орнамент не в результате сознательных усилий ума. Ни один настоящий индийский мастер не кладёт перед собой цветок и не задумывается о том, как превратить его в орнамент; его искусство вырастает из недр народной жизни. Если растение значит для художника так мало, что в его памяти не хранится чёткий образ соцветия, то и не стоит вплетать его в орнамент, поскольку декоративное искусство, не связанное с личным опытом автора и его земляков, не может обладать внутренней жизненностью и не способно вызывать тот немедленный отклик, который служит наградой пророку в своём отечестве. Безусловно, верно, что изначальные картины памяти передаются потомкам как выкристаллизовавшаяся традиция, но сколько живёт искусство, столько традиция остаётся также и пластичной, незаметно оттачиваемой сменяющимися поколениями. Сила её воздействия усиливается согласованностью идей — художественных, эмоциональных и религиозных. Традиционные формы, таким образом, отражают концепции народа, а не одного художника или одного периода, и именно в этом они не сходятся с подражательным искусством. Они есть живое отображение народного разума: отрицать их и одновременно полагать, что великое искусство будет жить как прежде, — то же самое, что рубить корни дерева и всё же ждать, что оно даст плоды.

Узоры

Рассмотрим также узоры. Я заметил, что для большинства людей узор значит ничтожно мало — как вещи, которые шьются, а потом рвутся, чтобы сшить новые; главное, чтобы они были очаровательными, а то и просто модными. На самом же деле узоры живут и развиваются, ни один человек не может их придумать, но может лишь использовать и подарить им дальнейшую жизнь. Каждый маленький узор имеет большую родословную и долгую историю. Для тех, кто умеет читать их язык, даже строго декоративное искусство имеет сложные символические ассоциации, которые в тысячи раз увеличивают важность его послания, так же как сложные литературные ассоциации обогащают ритмичную паутину устного стиха. Это, конечно, не значит, что такое искусство имеет дидактический характер, — речь о том, что ему есть о чём рассказать. Однако даже если вы не захотите его слушать, просто как элемент украшения оно намного лучше некоторых современных образцов, «порвавших» с традицией и претендующих на оригинальность.

Пусть небеса уберегут нас от современного прикладного искусства, которое выставляет себя новым и оригинальным. Правда выражена Рескиным в следующих словах:

«Эта драгоценная оригинальность, к которой стремятся люди, есть

не новизна (как они тщетно думают), а подлинность; всё тут зави-

сит от единственного великого таланта добираться до истока вещей

и потом работать, исходя из него».

Заметьте, что здесь мы возвращаемся к в основе своей индийскому подходу, который предполагает движение от истоков. В этом случае можно получить сколько угодно и свежести, и оригинальности. Это видно по энергии и жизненной силе узоров Уильяма Морриса, которые выгодно отличаются от работ художников, умышленно стремящихся быть оригинальными. Моррис старался лишь отыскать нить забытой традиции и продолжить её в современности, тем не менее его работы невозможно спутать с работами другого художника любой страны и любого времени — разве это не оригинальность?

Условность

Условность можно определить как манеру художественного изображения, в то время как традиция отвечает за историческую преемственность в использовании подобных условных методов выражения. Многие полагают, что традиция и условность — враги искусства, и воспринимают эпитеты «условный и традиционный» негативно как самую уничижительную критику. Условность воспринимается ими только как ограничение, а не как язык и способ выражения. Но для того, кто осознаёт, что такое традиция, становится очевидным совершенно другой смысл: насколько сильно страдает искусство, когда каждый художник или мастер, или в лучшем случае каждая небольшая группа или школа, вынуждены создавать новый язык, прежде чем начать выражать идеи с его помощью. Ведь традиция — это великолепный, ёмкий язык, который даёт возможность говорящему на нём художнику обращаться напрямую к сердцу без предварительных объяснений. Это родной язык, каждая фраза которого обогащена многочисленными оттенками смысла, которые вложили в неё те великие и заурядные люди, которые создавали и использовали её в прошлом. Можно сказать, что эти принципы хорошо работают только в декоративном искусстве. Давайте тогда выясним место и влияние традиции в изящном искусстве Индии. Сохранившаяся письменная традиция состоит из стихов для запоминания, точно соответствующих мнемоническим стихам ранней индийской литературы, которые однажды были записаны. В обоих случаях художник, мастер или рассказчик имел также доступ к более полной и живой устной традиции, передаваемой в школах из поколения в поколение, которая позволяла ему восполнить недостаток деталей в письменном каноне. Иногда в дополнение к письменному канону от мастера к ученику переходили и книги мнемонических набросков. Они позволяют нам более ясно понять природу и метод функционирования традиции.

Натараджа

Выбранная иллюстрация воспроизводит набросок из старой тамильской книги — изображение Шивы Натараджи. Чтобы понять этот образ, необходимо сначала объяснить легенду и концепцию появления Шивы в образе танцующего Бога. История дана в Койил Пуране и хорошо известна шиваитам. Шива изменил облик и явился десяти тысячам мудрецов, вступив с нимив диспут и опровергнув все их аргументы. Спорщики, разгневавшись, попытались чарами уничтожить его. В жертвенном огне был создан страшный тигр, который бросился на Шиву, но, улыбнувшись, тот схватил его своими святыми руками и ногтем мизинца содрал со зверя шкуру, обернув её вокруг себя как шелковые одежды. Не обескураженные неудачей, мудрецы вновь кинули в огонь приношения, и оттуда поднялся чудовищный змей, которого Шива поборол и обернул вокруг шеи. Бог начал танцевать, но тут на него бросился последний монстр в виде отвратительного злобного карлика. Бог поставил на него ногу и сломал карлику спину, и на распростёртом теле поверженного врага продолжил свой танец, свидетелями которого стали боги. Согласно одному из толкований этой легенды, Шива укутался в тигриный гнев человеческих страстей, людские хитрость и злобу он обернул вокруг шеи, а под его ногами распростёрлось навсегда повергнутое зло. Более характерным для индийской мысли является символическое объяснение: в великолепии грации и ритма индийского танца Бог продемонстрировал, с какой непринуждённой лёгкостью он в своей великой милости поддерживает мироздание; это Его игра.

Пять актов — создание, сохранение, разрушение, воплощение и милостивое избавление — составляют его непрерывный мистический танец. В священном Тиллаи (ныне город Чидамбарам. — Прим. пер.), в «новом Иерусалиме», будет явлен этот танец; Тиллаи — центр мироздания, то есть Его танец происходит внутри и космоса, и души (Pope, Tiruvacagam, p. lxiii; Nallasawmi Pillai, Sivagnana Botham, Madras, 1895, p. 74).

Необходимость подобного объяснения демонстрирует кажущуюся трудность восприятия индийского искусства, но не стоит думать, что оно представляется таким же странным для своих создателей и для тех, к кому оно обращено. Как и любое другое великое народное искусство, оно ведёт повествование на своём языке, и совершенно очевидно: прежде чем толковать передаваемое им сообщение или позволить разуму свободно оценивать художественные качества его работы, нужно изучить грамматику этого языка. Приведённый здесь грубоватый рисунок, выполненный подмастерьем, ясно передаёт именно тот уровень подготовленности, который традиция с некоторой пунктуальностью обеспечивает каждому поколению художников. Этот образ танцующего Бога часто встречается в Южной Индии, высеченный в камне или отлитый в бронзе. Многие из подобных изображений не имеют особенного художественного совершенства, но восприятие этого искусства настолько субъективно, настолько зависимо от качеств, которыми обладает зритель и которые он переносит на объект созерцания, что символическая и религиозная цель достигается тут даже несовершенным произведением. Это одна из функций традиции — позволить рядовому мастеру работать в рамках своих возможностей, избегая при этом опасности подвергнуть великие и святые объекты осквернению и осмеянию. Но у традиции есть и другая сторона — она даёт великому художнику, гению возможность выразить всё то, что в нём таится, на понимаемом его народом языке. В музее Мадраса (ныне Ченнай. — Прим. пер.) хранится бронзовая фигура Натараджи, возможно, XVII века или чуть более ранняя. Будет излишним подробно восхвалять эту прекрасную скульптуру; она столь же живая, сколь и гармоничная, столь же полная силы, сколь и непринуждённая. Для ищущих реализма здесь есть и реализм, но реализм этот обращён к памяти, а не к имитации. Мастер вырос в тени шиваитского храма в одном из главных религиозных центров Юга, возможно, в Танджоре; он вместе со своим отцом работал над залом тысячи колонн в Мадурае, а позже в Чултри, куда все великие мастера Южной Индии стекались на сооружение прославленных зданий Тирумала Наяка. Сам будучи шиваитом, мастер помнил все знакомые ритуалы и день за днём смотрел на танцующих перед святилищем девадаси. Возможно, в юности он был любовником наиболее грациозной и опытной из них, и его память о ритмическом танце, смешанная с преклонением перед девадаси и божеством, выразилась в грации и красоте его танцующего Шивы. Ибо таковы религия и культура, жизнь и искусство, сплетённые вместе в паутине индийской жизни. Имеет ли традиция, связывающая такое искусство с жизнью, малую ценность или даже вовсе никакой ценности для великого художника? Должен ли этот гений отвергнуть готовый для воплощения образ только потому, что он не нов и не оригинален? Посмотрите хорошенько на эту фигуру, чей первый и простейший мотив заключается в победе над злом; обратите внимание на кольцо огня, составляющее ауру божественной славы; приглядитесь к четырём рукам с их сложнейшим символизмом жестов, к трепетанию повязки ангавастирама, к гирлянде из змей — и подумайте: смог бы отдельный художник, создающий собственные условности и новую систему символов, обратиться к сердцам людей, для которых легенда о Шиве есть непреложная истина и памятная колыбельная из детства?

Будда

Сидящий Будда — это более известный образ. Здесь тоже, как считается, условность и традиция сковывают художественное воображение. Индийское искусство иногда обвиняют в том, что оно не развивается, потому что в художественной концепции Будды I века и Будды XIX века нет никакой разницы — или предполагается, что нет никакой разницы. Конечно, неверно считать, что развития нет в том смысле, что у периодов отсутствуют отличительные признаки, — знакомый с индийским искусством человек сможет с большой долей уверенности определить столетие создания того или иного произведения. Однако концепция в самом деле остаётся неизменной, ошибка тут состоит в том, чтобы считать художественной слабостью эту неизменность индийского искусства. Это отражение того факта, что индийский идеал остался прежним. Что за идеал выражает этот образ? Сосредоточенность, непредвзятость, владение собой: мало-помалу учиться контролировать непостоянный и изменчивый ум, шаг за шагом добиваться тишины и неподвижности, обуздывать не столько чувства, сколько неуловимый, как ветер, разум. Как лампа, язычок пламени в которой перестаёт трепетать в безветренном месте, так же и разум в состоянии покоя. Только постоянным трудом и отказом от страстей можно достигнуть такого душевного мира. Какова позиция ума и тела того, кто стремится к этому? Он должен неподвижно сидеть именно так, как сидит тут Будда, поскольку именно эта поза сулит совершенное телесное равновесие:

«Сев на это сиденье, следует заниматься йогой для самоочищения, сосредоточив ум на одной точке и обуздав чувства, мысли и действия.

Держа шею и голову прямо, устремив свой взор на кончик носа, не смо-

тря по сторонам, умиротворившись, избавившись от страха, стойко

сохраняя обет целомудрия, покорив ум, йог должен сидеть, медитируя

на Меня и устремившись ко Мне как к высшей цели.

Так постоянно упражняется йог, покоривший свой ум, достигает уми-

ротворения во Мне и высшего освобождения» (Бхагавад-гита, VI, 12—15).

Как же тогда должен быть изображён в искусстве величайший учитель Индии? Конечно, именно в той позе, которая в сердце Индии увязана со стремлением к Идеалу. Так Будда сидел в ту ночь, когда Мара раз и навсегда не смог нарушить его сосредоточение и когда к нему наконец пришло просветление, стремясь к которому он в бесчисленных предыдущих перерождениях жертвовал своим телом «во имя живых созданий». Это была высочайшая точка в индийской духовной истории; раз она продолжает жить в национальном сознании, то естественным образом находит выражение и в национальном искусстве.

Заключение

Таковы были цели и методы индийского искусства в прошлом. Две тенденции очевидны в индийском искусстве настоящего: одна вдохновлена техническими достижениями современного Запада, другая — духовным идеализмом Востока. Первая уничтожила красоту и ограниченность старой традиции. Вторая едва только ищет своё выражение, но если великое искусство всегда национально и религиозно (а сколь пустым должно быть всё прочее искусство!), то лишь в ней мы видим начало нового и великого искусства, которое завершит начатое в прошлом, а не разрушит его. Когда живая индийская культура воспрянет после крушения в прошлом и борьбы в настоящем, родится новая традиция и новое видение найдёт отражение в языке формы и цвета, так же как в словах и в ритме. Народ, пришедший к этим великим открытиям, остаётся индийским народом, и когда в нём вновь наберёт силу жизнь, наберет силу и его искусство. Может случиться, что плодом более глубокой народной жизни, более широкой культуры и более проникновенной любви станет искусство куда более великое, чем в прошлом. Но это может произойти только через рост и развитие, а не через внезапное отвержение наследия. Та или иная условность есть характерное выражение своего периода, результат определённых условий, конкретная стадия исторической эволюции народной культуры. Условности будущего должны быть точно так же увязаны с национальной жизнью. Мы тесно связаны и с прошлым, и с будущим: в прошлом мы создали настоящее, а будущее творим сейчас. Наш долг по отношению к нему состоит в том, чтобы обогатить, а не разрушить наследие, которое принадлежит не одной только Индии, но и всему человечеству.

Впервые опубликовано ограниченным тиражом

в издательстве Essex House в 1908 году

Перевод: Полина Коротчикова,

КОГДА АДЕПТ СТАНОВИТСЯ ТВОРЦОМ?

ПИСЬМО 88 Б

К.Х. — СИННЕТТУ

«На этом этапе нашей переписки, будучи ошибочно понимаем, как это в общем кажется, даже вам лично, мой верный друг, стоит и полезно нам обоим, чтобы вам были сообщены некоторые факты, связанные с адептством. Запомните поэтому следующие пункты:

1. Адепт, как высочайший, так и наинизший, является Адептом только в течение применения им оккультных сил.

2. Каждый раз, когда эти силы нужны, суверенная воля отпирает двери ко внутреннему человеку (Адепту), который может явиться и свободно действовать только при условии, что его тюремщик, внешний человек, будет или совершенно или частично парализован по требованию данного случая, а именно:

а) ментально и физически:

б) ментально, но не физически;

в) физически, но не совсем ментально;

г) ни то, ни другое, но с акашическим фильмом, введенным между внешним и внутренним человеком.

3. Малейшие применения оккультных сил, как вы теперь видите, требует усилия. Мы можем приравнять это ко внутренним мускульным усилиям атлета, готовящегося применить свою физическую силу. Невероятно, что какой-либо атлет стал бы все время забавляться, напрягая свои мускулы в предвкушении поднятия тяжести; также нельзя предполагать, что какой-либо Адепт будет держать в постоянной напряженности своего внутреннего человека, держать его функционирующим, когда в этом нет немедленной необходимости. Когда внутренний человек отдыхает, Адепт становится обычным человеком, ограниченным его физическими чувствами и функциями физического мозга. Привычка обостряет интуицию последнего, но не в состоянии сделать их сверхчувствительными. Внутренний Адепт всегда наготове, всегда бодрствует, и этого достаточно для наших целей. Во время покоя его способности тоже в покое. Когда я сижу за едой или когда я одеваюсь, читаю или как-нибудь иначе занят, я не думаю даже о тех, кто находится близ меня. И Джуль Кул легко может разбить свой нос до крови, стукнувшись в темноте о балку, как это с ним случилось вчера вечером (как раз потому, что вместо введения «фильма» он необдуманно парализовал все свои внешние чувства, пока разговаривал с другом на далеком расстоянии) — и я остался в полном неведении этого факта. Я не думал о нем, отсюда мое незнание.

Из вышесказанного вы легко можете сделать вывод, что Адепт является обычным смертным во все моменты ежедневной жизни, за исключением тех, когда действует внутренний человек.

Присоедините к этому неприятный факт, что нам запрещено применять даже частицу нашей силы в связи с «Эклектиком» (за что вы должны благодарить вашего Президента, и только его), и что то малое, что сделано — сделано, так сказать, контрабандой, и затем начните силлогизировать так: К.Х., когда он пишет нам, не есть Адепт. Не Адепт подвержен ошибкам. Потому К.Х. очень легко может совершить ошибки.

Ошибки в знаках препинания, которые часто меняют значение предложения; идеоматические ошибки, которые весьма вероятны, особенно при такой спешке в писании, как у меня; ошибки, возникающие из-за случайной путаницы в терминах, которые мне приходилось узнавать от вас, так как вы являетесь автором «больших кругов», «малых кругов», «земных кругов» и т. д., и т. д. Теперь, вместе со всем этим, я прошу разрешения сказать, что после того, как я сам внимательно перечитал «Знаменитые Противоречия» снова и снова, и после дачи их для прочтения М., и затем высокому Адепту, чьи силы не сформированы канцелярией Коганов, чтобы он их не растрачивал на недостойные цели по личной склонности, после всего этого мне было сказано следующее: «Все это совершенно правильно. Зная, что вы хотите сказать, не больше чем любой другой человек, ознакомленный с этой доктриной, я не могу найти в этих отдельных отрывках ничего, что действительно противоречило бы одно другому. Но так как многие предложения неполны и предмет разработан безо всякого порядка, то я не удивлюсь, что ваши мирские ученики находят в них недостатки. Да, они нуждаются в более исчерпывающем объяснении».

Таково решение одного Адепта, и я поддерживаю его; я постараюсь дополнить информацию ради вас.

В одном единственном случае отмеченном на ваших страницах и в моих ответах (12 и 12 в), последний «истец» имеет право на выслушивание, но ни на грош на возмещение убытков, ибо по закону ни один — ни истец, ни ответчик — не имеют права ссылаться на незнание закона. Так же и в Оккультных Науках мирских учеников следовало бы заставлять принимать на веру сказанное Гуру в тех случаях, когда по своей неосведомленности в этом они склонны к неправильному истолкованию смысла, вместо прямого обвинения Гуру в противоречиях!» (Письма Махатм А.П.Синнету)

Этот фрагмент из Письма Учителя К.Х., наводит на размышления о параллелях между работой Адепта и высокой творческой личностью. Меня до сих аор удивляет, как можно читать книги Людмилы Васильевны Шапошниковой, и не понимать уровня личности этого человека.

Отдельный вопрос читали ли критики ее произведения? Или, как при гонениях на Б. Пастернака: «Не читал, но осуждаю»?

Уверен, что многие ее книги, статьи, доклады писались, что называется, под Лучом, поэтому их можно отнести к пространству Живой Этики.

У них одна природа и единая энергетика. Между ними нет разрыва, как пытаются убедить нас некоторые рериховцы.

Это продолжение Учения в современных условиях, выраженное художественным языком.

Масштаб мысли и трактовка общественных процессов говорят об этом вполне определенно и недвусмысленно. Людмила Васильевна показала пример реального развития Учения применительно к нашему времени.

В личностях такого уровня, как видно из цитаты, живут два человека: внутренний человек и обычный. Внутренний человек – это Творец, в самом высоком значении этого слова. Во все остальное время, не связанное с творчеством – это обычный человек. Мы часто не разделяем эти две ипостаси и считаем, что если человек может быть Творцом, то он обязан им быть всегда и во всем. Как видим из Письма, это далеко не так. В этом, по-моему, состоит одна из проблем неверной трактовки личности такого уровня.

Другой вопрос, почему люди, даже читая книги Людмилы Васильевны, не видят того, что в них написано? Мы знаем, что подобное притягивает подобное. Т.е. в нашем сознании должны быть родственные энергии, которые созвучат этим мыслям. Если их нет (или они блокированы более низкими энергиями), то нет и понимания и адекватного восприятия.

Думаю Живую Этику надо понимать гораздо шире, чем это принято сегодня. По-моему это не только общепризнанные канонические труды, это все что создано в высоком Сотрудничестве, все, что несет энергии Учителя, энергии Нового Мира.